Im Rahmen eines wissenschaftstechnischen Pionierprojektes veröffentlicht das Amt für Städtebau bis Ende 2026 eine Reihe digitaler 3D-Stadtmodelle. In diesen Modellen lässt sich das historische Zürich zu unterschiedlichen Zeitpunkten betrachten. Das in seiner Detaillierung und Umfang einzigartige Projekt resultiert in einem für die Öffentlichkeit frei zugänglichen Produkt, das zur Auseinandersetzung mit der historischen Stadt anregen soll.

Eine Burg in Zürich? Das neuste historische 3D-Stadtmodell in «Zürich 4D» zeigt die Stadt um das Jahr 1200. Lesen Sie unten mehr oder schauen Sie direkt rein!

Der bauliche Zustand der Stadt um 1200 – mit ihren Gassenzügen und Steinhäusern – kommt unserem heutigen Bild der Zürcher Altstadt bereits sehr nahe: Neben Wohn- und Handwerkshäusern am Limmatufer gab es Quartiere am Münsterhof, am Rennweg, am Neumarkt und an der Kirchgasse. Das Stadtbild war geprägt von der Befestigung mit Mauer, Türmen und Graben. Während des 13. Jahrhunderts sollte es durch intensive Bautätigkeit und Verdichtung noch stark verändert werden.

Die Grossbauten Fraumünster und St. Peterkirche sowie das Grossmünster sind im 3D-Stadtmodell von 1200 bereits gut erkennbar. Komplett verschwunden ist heute die Stadtburg auf dem Lindenhof, die als Residenz der adligen Stadtvögte diente, Repräsentanten der alten Herrschaftsordnung, und im kommenden politischen und gesellschaftlichen Wandlungsprozess zerstört werden sollte.

Das Landschaftsbild in Zürichs Umgebung war um 1200 mehrheitlich von der Dreifelderwirtschaft bestimmt. Die Bauernfamilien wohnten in Dörfern wie Höngg, Seebach, Schwamendingen und Witikon, die zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Jahrhunderten bestanden. Archäologisch belegt sind vor allem die Vorgängerbauten der heutigen Kirchen. Die Wohn- und Wirtschaftsgebäude dieser Zeit waren aus vergänglicheren Materialien wie Holz und Stroh erbaut, weshalb im Raum Zürich die archäologischen Nachweise dazu bisher fehlen.

Die Besiedlung Zürichs zur Zeit der jungsteinzeitlichen Seeufersiedlungen im ausgehenden 4. Jt. v.Chr. ist von kurzlebigen Dörfern geprägt, die ihre Standorte oft um wenige Hundert Meter am Ufer verlagerten. Teils standen sogar mehrere in Sichtweite voneinander. Das Kapital der Menschen war die intensiv gestaltete Kulturlandschaft mit Obsthainen, zyklisch intensiv genutzten Baumbeständen, Hecken, Feldern, Brachen und den zur Laubheugewinnung geschneitelten Bäumen.

In dieser Zeit erreicht die kleinstädtische Ansiedlung ihre grösste Ausdehnung: Die Lage am Berührungspunkt von See und Limmat, sowie an mehreren Fernstrassen, ist ideal für die Kontrolle und Zollerhebung, den Umschlag und das Verladen von Handelsgütern. Nahe der Limmat befinden sich öffentliche Bauten, wie etwa die beheizten Thermen und ein Rundtempel – ein weiterer Tempel gar im See auf der einstigen Insel des «Grossen Hafners». Einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Turicum leisten die Gutshöfe (villae rusticae) im Umland.

Als zentrale Grundlage für dieses 3D-Stadtmodell diente die umfassende wissenschaftliche Auswertung «Die mittel- und spätkaiserzeitliche Kleinstadt Zürich/Turicum» (2020), von Annina Wyss Schildknecht. Sie bündelt Erkenntnisse aus über 200 dokumentierten Fundstellen.

Der Zeitschnitt «Zürich um 1500» lässt die Stadt in ihrem spätmittelalterlichen Zustand entdecken, als die Altstadt mit gerade mal 5000-6000 Einwohner*innen ihre heutige Form erlangte: Erste geschlossene Häuserreihen säumen die Gassen, die hohen Wohntürme der begüterten Familien wie der Grimmenturm am Neumarkt prägen mit ihrer typischen Architekturform das Stadtbild. Neben dem Rathaus erkennt man ausserdem die damalige Gemüsebrücke, den eigentlichen «Marktplatz» von Zürich, und limmataufwärts den hölzernen Fussgänger-Steg, der rund 300 Jahre später zur Münsterbrücke werden sollte. In den Dörfern ausserhalb der Stadt stehen vor allem Holzbauten. Die Landschaft ist geprägt von Wiesen, Äckern und bewaldeten Hügelkuppen.

Die Stadt Zürich ist um 1800 geprägt von der barocken Befestigung, die sich sternförmig um den mittelalterlichen Stadtkern und dessen Mauern legt. Die Fraumünsterabtei und die übrigen Klöster der Stadt sind als Gebäudekomplexe noch intakt. Im neu erschlossenen Gebiet zwischen Altstadt und Schanzen hat sich das frühindustrielle Textilgewerbe angesiedelt. Hier liegen gleichzeitig die vornehmen Wohnbauten der Besitzerfamilien. Die 1893 und 1934 eingemeindeten Vororte von Zürich sind noch kleine, ländlich geprägte Dörfer.

Die technische Umsetzung orientiert sich an den heute etablierten Standards, was ein Zusammenspiel mit aktuellen Geodatensätzen garantiert. Die historischen 3D-Stadtmodelle werden mit ihrer Veröffentlichung auf Zürich 4D freigeschaltet und können direkt erkundet werden. Die total sechs Zeitschnitte erweitern so den bestehenden Digitalen Zwilling, das räumliche, digitale Abbild der Stadt Zürich. Sie fügen sich ein in die bestehende 3D-Geodatenbasis und steuern zudem wertvolle historische 2D-Geodaten bei, welche für unterschiedlichste Analysen, Simulationen und Visualisierungen verwendet werden können.

Die im Amt für Städtebau erarbeiteten Grundlagen stehen als Open Government Data für versierte Nutzer*innen zum Download zur Verfügung.

Damit sich diese historischen 3D-Stadtmodelle als Datenprodukt etablieren können, ist deren Aktualität in Bezug auf archäologische und denkmalpflegerische Erkenntnisgewinne zentral. Deshalb werden die Datengrundlagen in 2D verwaltet und nachgeführt. Diese Grundlagen werden anschliessend durch automatisierte Prozesse in 3D Modelle umgewandelt.

Als Datenquellen stehen historische Karten, Grabungsauswertungen und verschiedenste historische Dokumente und Abbildungen zur Verfügung. Fehlen jegliche Informationen, so schliessen aktuelle, wissenschaftliche Hypothesen diese Lücken.

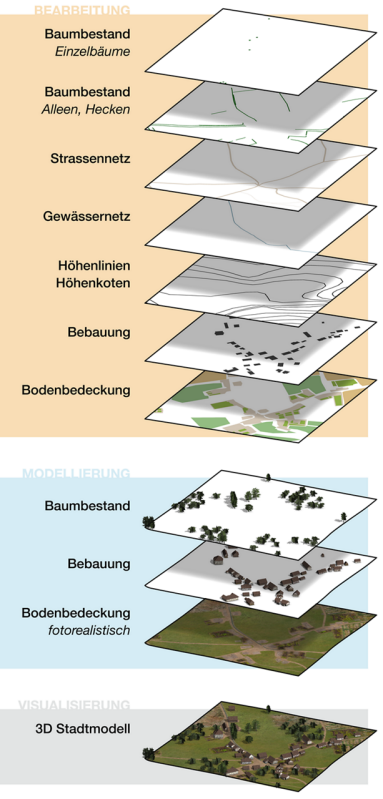

Jeder der sechs Zeitschnitte besteht aus knapp zehn Datenebenen. Dies ermöglicht das einfache Erfassen und Nachführen der Daten. So werden zum Beispiel Strassen als Liniendatensatz geführt, welcher wesentlich einfacher zu editieren ist, als wenn die Strassen als Flächen geführt würden.

Die Abbildung rechts zeigt die verwendeten Ebenen, wobei sich deren Auswahl und Struktur an heute bestehenden Datensätzen orientiert (z.B. widerspiegelt die Datenebene Bodenbedeckung_A die heutige amtliche Vermessung von Bodenflächen). Dies ermöglicht den direkten Vergleich mit aktuellen und zukünftigen Geodaten.

Die 2D-Geodaten sind mit verschiedenen relevanten Sachdaten ergänzt. So sind für jede Fläche der Bodenbedeckung nebst deren Art (z.B. Obsthain) auch die Quelle, die Art der Quelle sowie deren Verlässlichkeit angegeben. Diese Zusatzinformationen ermöglichen eine differenzierte Betrachtung und Analyse der Daten besonders in der Unterscheidung von dokumentierten Erkenntnissen und wissenschaftlichen Hypothesen, welche für eine Rekonstruktion in dieser Ausdehnung unumgänglich sind.

So werden zum Beispiel die Informationen zur Topographie in der Form von Höhenlinien und -punkten erfasst. Dies ermöglicht schnelle und einfache Anpassungen des Terrains aufgrund von neusten Erkenntnissen, indem einzelne Linien angepasst oder neu erfasst werden. Die Umwandlung in ein flächiges 3D Terrain erfolgt automatisiert und generiert je ein Terrain mit sowie ohne die Gewässeruntergründe. Die Terrainoberfläche wird in einem nächsten Schritt mit Informationen der Bodenbedeckung visualisiert.

Die Informationen zur Bodenbedeckung werden in der Form von einfachen Flächen (z.B. Äcker), Linien (z.B. Landstrassen) und Punkten (z.B. Einzelbäume) gespeichert und verwaltet. Diese einfachen Datenformen werden anschliessend in automatischen Prozessen mit unterschiedlichsten Geodatenverarbeitungsmethoden kombiniert und durch Details wie Wagenspuren oder Uferbereichen ergänzt. In Kombination mit fotorealistischen Abbildungen der entsprechenden Oberflächen ergibt sich eine Art «historisches Satellitenbild», lange bevor die ersten Satelliten um die Erde gekreist sind.

Über verschiedene Parameter (z. B. Dachform) lässt sich basierend auf dem Grundriss das Aussehen des Hauses steuern. Dies ermöglicht es, mit wenigen Klicks das Erscheinungsbild eines Hauses komplett zu verändern und den verfügbaren Quellen nach zu seinem Aussehen anzupassen.

Das letzte und visuell zentrale Element bildet die Bebauung. Auch hier werden die Daten initial in einem einfachen 2D Format erfasst. Aus diesen Grundrissen werden dann mithilfe sogenannt parametrischer Modellierung die 3D-Modelle automatisch erzeugt. Die verfügbaren Parameter decken Dachformen, Fassadenmaterialien, Stockwerkanzahl und eine Vielzahl weiterer für die Form und das Aussehen der Gebäude zentraler Faktoren ab. Die verwendeten fotorealistischen Texturen, welche die Bebauung zieren, sind zu einem Grossteil aus bestehendem, im Baugeschichtlichen Archiv archiviertem Bildmaterial abgeleitet.

Die Idee zum Vorhaben kam von aussen an das Amt für Städtebau: Der freischaffende wissenschaftliche Illustrator Raphael Volery hat in aufwendiger jahrelanger Arbeit Entwürfe von historischen 3D-Stadtmodellen entwickelt. Diese gaben der Stadt den Anlass mit eigenen geografischen und archäologischen Daten das Thema aufzugreifen und in einer uns dienlichen Präzision zur Reife zu bringen.