Es ist ein prächtiger Sommermorgen. Zum ersten Mal darf ich mit meinem Onkel Diethelm in die Stadt gehen. Er will sich bei Schneidermeister Gimmel an der Niederdorfstrasse einen neuen Rock nähen lassen. Noch in der Dämmerung brechen wir auf. Im Morgendunst liegt auf einmal die Stadt vor uns, eingebettet in Bäume und Felder. Das Gezwitscher der Vögel, der Wiedehopfe, Ibisse, Schnepfen und Rebhühner, wird laut. Von der St. Martinskapelle, dem «Klösterli», hören wir die ersten Schläge des Messglöckleins, in das sich bald das Gebimmel des St. Moritzkirchleins an der Spanweid mischt. Aus der Stadt herauf ertönt das Horn des Nachtwächters. Nun läuten auch der Oetenbach und die beiden Münster zur ersten Messe. Oben am Rennweg und im Niederdorf steigt aus den Herbergen Rauch auf. Die Fuhrleute müssen bald weiter und begeben sich zum Morgenimbiss. «Die sitzen wohl schon bei ihrem Hirsebrei», meint Onkel Diethelm.

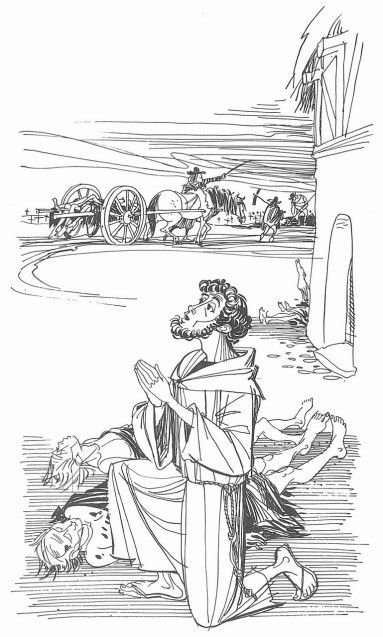

Wir marschieren den Feldern entlang zum untern Mühlesteg. Schon sind einige Bauern bei ihrem Tagwerk. Aus dem Tor neben der Limmatburg, am Ende des Niederdorfes, rasselt ein dreispänniges Fuhrwerk. Alle drei Pferde sind voreinander gespannt. Der Fuhrmann sitzt seitwärts auf dem mittleren Pferd und hält das vorderste am Zügel. «In den schmalen Gassen kämen die Wagen sonst nicht aneinander vorbei», erklärt Onkel Diethelm. Der Wächter am Tor gibt dem Fuhrmann noch mündliche Zeitung für seinen Vetter in Winterthur, und schon verschwindet das Gefährt zwischen den Weiden und Erlen, die das Limmatufer säumen.

Wir stehen vor dem Niederdorftor, einem zweistöckigen Bau mit Zinne. Onkel Diethelm zeigt mir das Stadtwappen auf der geweisselten Wand und darüber den Spruch: «Das edle Zürich mit Überfluss an vielem». Der Torwächter, mit einem kurzen Spiess bewaffnet, betrachtet uns forschend. Er erkundigt sich nach Namen, Herkunft und Ziel.

Nachdem der Onkel Bescheid gegeben und den Zoll entrichtet hat, marschieren wir durch die mit Kugelsteinen gepflasterte Niederdorfstrasse. Zu beiden Seiten stehen in einer Zeile fünf bis sechs aneinander gebaute Häuser. «Onkel, schau nur, die sind bis zum ersten Stockwerk ganz aus Stein gebaut!» «Erinnerst du dich an die Geschichte vom Bäcker Wackerbold?» fragt er. «Seit dem grossen Brand verlangt der Rat, dass mindestens das Erdgeschoss der neuen Häuser aus Stein bestehe. Dort drüben, wo die Häuser zweistöckig sind, ist der obere Stock ein Riegelbau. An jenem älteren Haus kannst du sogar das Faschinengeflecht mit der Masse aus Lehm, Kalk und gehacktem Stroh entdecken.»

Inzwischen sind wir beim Hause des Schneidermeisters Gimmel angelangt. «Vielleicht ist er gerade im Keller», meint Onkel Diethelm, «die Türe ist nur angelehnt». Über ein paar Stufen begeben wir uns durch einen gewölbten Eingang hinunter ins Erdgeschoss, das zugleich Keller ist. Die Luft ist kühl und trocken. Ein paar Fässer und Standen, die nach Sauerkraut riechen, stehen hier. An der gemauerten, gewölbten Decke hangen an eisernen Haken verschiedene Lebensmittel, die auf diese Art vor den Mäusen geschützt werden; getrocknetes Fleisch, ein Holzkessel voll «Schmutz» und ein Leinensack mit Hafer. Darunter steht ein grosser steinerner Mörser, worin der Hafer für den Küchenbedarf gebrochen wird. Allerlei Geräte liegen herum: Äxte, Hauen, Haumesser und Rebmesser. «Komm, hier ist niemand», sagt Onkel Diethelm.

Wir steigen über die Balkentreppe ausserhalb des Hauses in den ersten Stock und befinden uns gleich in der Küche. Neugierig drehe ich mich nach allen Seiten um, denn ich besuche zum ersten Mal ein solch steinernes Bürgerhaus. Der Herd besteht aus einer dicken Sandsteinplatte, über welcher sich der Rauchfang befindet. Auf der Platte glimmen die Holzscheite. An eisernen Ketten hangen «ehrinene Häfen». An der Herdwand lehnt ein eiserner Rost und ein Bratspiess. Auf dem Herd liegt eine Glutzange. Daneben stehen ein Dreifuss, ein Pfannenknecht sowie ein eichener Hackklotz für die Fleischzubereitung. Auf der andern Seite befindet sich ein Kupferkessel als Wasserreservoir des Hauses. Um die fünfzig Liter Wasser einzufüllen, muss man einen schweren Eimer mehrmals vom Sodbrunnen der Brunngasse herbeitragen. Auf dem Gesims um den Rauchfang steht eine runde Windlaterne aus Eisenblech. In der Nähe sind zwei Kerzenstöcke aus «Mösch» griffbereit und aus demselben Metall eine Feuerspritze, die etwa drei Liter Wasser fasst. Durch das einzige Küchenfenster fällt spärliches Licht auf die «Tafle», einen einfachen Tisch mit einigen Stabellen. In einer Mauernische sind mehrere irdene, hölzerne und zinnerne Teller aufgestellt. Ein paar runde, kurzstielige Löffel liegen dabei. Zuhinterst in der Küche führt eine Holztreppe aufwärts. Wohin mag sie führen?

Etwas ungeduldig zieht mich Onkel Diethelm mit sich fort und klopft mit dem silbernen Knauf seines Stockes an die Stubentüre. Meister Gimmel öffnet. Die Begrüssung ist herzlich. Wir werden in die Wohnstube geführt und zum Sitzen eingeladen. Doch ich bleibe mit halboffenem Munde stehen. Onkel Diethelm bemerkt lachend: «Er besucht zum ersten Mal ein Haus in der Stadt. Deshalb kommt er aus dem Staunen nicht heraus.» Schneider Gimmel wendet sich an seinen Sohn: «Hör zu, Hannes! Während wir hier die Geschäfte erledigen, zeigst du deinem neuen Freund unser Haus.»

Hannes zieht mich zuerst zum Fenster hin und zeigt mir die neuen Butzenscheiben. Die Fenster der Nachbarn über der Gasse bestehen noch aus Pergament oder öldurchtränkter Leinwand. Links und rechts vom Fensterbrett sind in der mehr als meterdicken Mauer Sitznischen ausgespart. Auf den steinernen Sitzflächen liegen Lederkissen. An der Wand sehe ich eine hübsch bemalte Truhe. Hier werden die wenigen Kleider aufbewahrt. In einer Ecke steht ein kleiner, turmartiger Ofen, dessen oberste Kacheln ausgehöhlt sind, um Bratäpfel aufzunehmen. «Der ist aber klein!» rufe ich etwas geringschätzig. «Du solltest unsern Kachelofen zu Hause einmal sehen!» Hinter dem Vorhang über dem Ofen liegen wie bei uns daheim einige Leinensäcke, die mit Kirschensteinen gefüllt sind. Damit kann man sich im Winter herrlich das Bett anwärmen. An der Zimmerwand neben der Ruhebank lehnt eine Halbarte, die ich nicht berühren darf. Wenn die Obrigkeit ein Fähnlein aufbietet, begibt sich Meister Gimmel damit zum Rotthaus.

Im Nebenzimmer zeigt mir Hannes noch sein Spannbett, das sich von dem meinen kaum unterscheidet. Über einen Balkenrahmen ist ein Tuch aus grobem Leinen gespannt. Darauf liegt als Unterbett ein mit Laub gefüllter Leinensack. Ein anderer Laubsack dient als Decke.

Ich bitte Hannes, mir doch zu verraten, wohin die kleine Treppe in der Küche führe. Er geleitet mich über die kleine Stiege hinauf auf das «Sommerläublin», dem Aufenthaltsort der Familie während der warmen Jahreszeit. Die geschlossene Türe zu dieser Laube bildet einen Teil der Küchendecke. Die Sommerlaube ist gegen Nord und West ganz, gegen Süd und Ost nur bis zur halben Höhe mit Brettern verschalt. Der Kamin reicht nur bis zu den Querbalken des Dachstuhles. Von da weg zieht der Rauch frei unter den Dachziegeln ab. An den Dachbalken hangen im Läubli, in Leinensäcklein verwahrt, getrocknete Teekräuter und gedörrtes Obst. Hinter dem Kamin steht eine mit Wasser gefüllte Stande bereit, mit der man einem allfällig ausbrechenden Brand sofort zu Leibe rücken kann. Ich wäre gerne noch läner hier oben geblieben, wenn mir Hannes nicht eine ganz besondere Sehenswürdigkeit versprechen würde.

Hinter dem Haus liegt ein kleiner Garten. Ein merkwürdiger Geruch empfängt uns. Hier wachsen allerlei Küchen- und Heilkräuter: Pfefferminz, Salbei, Kamillen und Rosmarin. Bei der Hausmauer steht ein Holunderbaum, von dem man Rinde, Blüten und Beeren als Hausmedizin verwendet. Der Baum erfüllt aber noch einen andern Zweck, wie mir Hannes mit dem Zeigfinger an den Lippen geheimnisvoll verrät: Hier werden die ausgefallenen Zähne, Haare und Fingernägel der Hausbewohner verscharrt. Denn bekäme ein böser Nachbar diese in die Hände und wünschte dem Hausherrn etwas Schlechtes, so ginge es in Erfüllung. Neben dem Baum ist eine kleine Grube ausgehoben, aus welcher beim Nähertreten mit starkem Gesumm einige Hundert blaugrüne Fliegen aufschwärmen. Dies ist die Bedürfnisanstalt des Hauses, von Brennnesseln umwachsen. Wenn das Loch voll ist, wird nebenan ein anderes ausgegraben.

In einem Winkel des Gartens zeigt mir Hannes in einem kleinen Käfig stolz eine Maus. Zutraulich beschnuppert sie den hingehaltenen Finger. In diesem Augenblick ruft mir Onkel Diethelm und setzt damit meinen Entdeckerfreuden ein Ende. «Komm Karl, wir haben noch einen weiten Weg vor uns.»

- Rock: früher wurde eine jackenartige Überbekleidung für Männer Rock genannt

- Messglöcklein: Glocke, die zum Gottesdienst läutet

- Messe: Gottesdienst

- Fuhrleute (Einzahl: Fuhrmann): Person, welche Waren mit einem Hand-, Pferde- oder Ochsenkarren transportiert

- Fuhrwerk: ein von Zugtieren gezogener Wagen

- mündliche Zeitung geben: eine mündliche Nachricht geben

- Zinne: im Mittelalter als Deckung für die Verteidiger dienender, meist quaderförmig emporragender Teil der Mauerkrone, neben dem sich die Schiesscharte (Öffnung in der Mauer, aus der man schiessen kann) befindet

- geweisselt: weiss angemalt

- Zoll: damit man in die Stadt hineindurfte, musste man einen bestimmten Betrag, den Zoll, bezahlen

- Riegelbau: beim Riegelbau ist die tragende Struktur des Hauses aus Holz gebaut

- Faschinengeflecht: Geflecht aus Bündeln von dürren Zweigen, das beim Riegelbau zum Füllen der Zwischenräume gebraucht wurde

- Stande: Fass, Wanne

- Mörser: dickwandiges, schalenförmiges Gefäss mit gerundetem innerem Boden zum Zerstossen, Zerreiben von festen Substanzen mithilfe eines Stössels (Stab)

- Rauchfang: Kamin

- Sodbrunnen: Ziehbrunnen

- Dreifuss und Pfannenknecht: Geräte zum Kochen am offenen Feuer

- Mösch: Weissbronze, Messing

- irden: aus gebranntem Ton

- Butzenscheiben: runde, in Blei gefasste Scheiben mit einer Verdickung in der Mitte

- Pergament: enthaarte, geglättete und zum Beschreiben hergerichtete Tierhaut

- Leinwand: festes Gewebe aus Leinen (Flachsfasern)

- Bratäpfel: im Ofen gebratener Apfel

- Halbarte: als Kriegswaffe verwendete Stangenwaffe (auch: Hellebarde)

- Obrigkeit: Regierung, Rat

- Fähnlein: Truppeneinheit im Militär (ca. 400 Landsknechte; abgelöst durch Kompanie)

- Stiege: steile Treppe

- zu Leibe rücken: bekämpfen

- Bedürfnisanstalt: Toilette

Junker Diethelm hatte mich freundlich gebeten, ihm in die berühmte und merkwürdige Wasserkirche zu folgen, die auf einer Insel in der Limmat stand. Über einen hölzernen, gedeckten Steg gelangten wir ins Helmhaus. In dieser Laube vor der Kirche hielten fremde Krämer ihre Waren feil. Einst war dort auch Gericht gehalten worden.

Mit Andacht betrat ich nun die Kirche, ein gar schönes Gebäude. Sie ist den Heiligen Felix und Regula geweiht. Sie misst vom Boden bis zum Gewölbe gegen fünfzig Werkschuh und hat gewaltige, mehr als dreissig Schuh hohe Fenster. Durch die vielen zierlichen Glasgemälde dringt nur gedämpftes Licht ein, das einen Dämmerschein in der Kirche verbreitet. Sechs Altäre stehen in der Kapelle. Über dem Eingang befindet sich eine Empore mit einer Orgel. An den Wänden sind die Fähnlein, die im jüngst vergangenen Schwabenkrieg erobert wurden, zur Zierde und als Dank an die Schutzheiligen aufgestellt. Zuerst hörten wir andächtig die Messe, die der Priester eben auf dem obern Altar angehoben hatte. Dann stiegen wir in die Gruft hinunter. Sie befindet sich mitten in der Kapelle und ist von etlichen Ampeln erhellt. Auf einem grossen, platten Stein steht ein Altar und dabei ein steinernes Brunnenbett, das aber ganz wasserleer ist. «Sagt mir, was hat denn diese Gruft zu bedeuten?» fragte ich den Werdmüller, der bei mir stand. Er erklärte mir, dass an diesem Ort die heiligen Märtyrer Felix und Regula ihr Blut vergossen hätten, und das sei der Stein, auf welchem sie der grausame Tyrann Decius habe enthaupten lassen.

Über den Brunnen in der Gruft erzählte mir ein anwesender Mönch folgendes: «Als die Limmat einst so wenig Wasser führte, dass die Kirche um und um trocken stand, drang ein kleines Brunnenrünslein unter dem Helmhaus hervor. In der Stadt wohnte eine reiche Bürgerin, die so stark geschwollene Beine hatte, dass sie sich beim Gehen mit einem Arm auf ihre Magd stützen musste. Die Kranke hatte das Rinnsal gesehen, liess Wasser heimtragen und badete ihre Beine darin. Davon besserte die Geschwulst zusehends, sodass sie bald allein gehen konnte. Sie erzählte jedermann von der wunderbaren Heilkraft der Quelle. Das Wasser war weisslich und roch ein wenig nach Schwefel. Als die alten Mauern und das Fundament der Kirche ganz abgeräumt wurden, sah man diese Brunnenrunse stark aus dem Kirchengrunde rinnen, und es schwefelte noch stärker als zuvor.

Die Heilquelle wurde in ein eichenes Fass geleitet. Daraus wurde das Wasser geschöpft und in Fässern über Land und zu Schiff in andere Städte und Dörfer geführt. Von weither kamen die Kranken nach Zürich, um gegen mancherlei Gebrechen in der Quelle zu baden. Viele, die hier Heilung gefunden hatten, ritzten ihre Namen in das Holz der Wände ein. Andere stifteten der Kirche aus Dankbarkeit wächserne Bilder, Kleinode und allerlei Andenken.»

Im Jahre 1556 wurde der Brunnen zugeschüttet, weil er immer mehr Anlass zu Aberglauben gegeben hatte. Auch fuhren die Zürcher lieber wieder nach Baden. Sie behaupteten, das Wasser sei dort viel kräftiger, dachten aber vor allem an das fröhliche Leben, das sie dort führen konnten.

- Junker: junger Edelmann, Adliger

- fremde Krämer hielten ihre Waren feil: fremde Händler boten ihre Waren an

- Gericht gehalten: es wurden Gerichtsverhandlungen geführt

- mit Andacht: mit Aufmerksamkeit, Konzentration, Anspannung

- Werkschuh: altes Längenmass (1 Werkschuh = 29.62 cm)

- Altäre (Einzahl: Altar): erhöhter, einem Tisch ähnlicher Aufbau für religiöse Handlungen

- Kapelle: abgeteilter Raum in einer grösseren Kirche oder eine kleine, einfache Kirche

- Empore: Erhöhter Sitzraum

- Schwabenkrieg: Kriegerische Auseinandersetzung der Eidgenossenschaft und ihrer

- Zugewandten mit dem Haus Habsburg-Österreich und dem Schwäbischen Bund im Jahr 1499

- zur Zierde: zur Dekoration

- Messe: Gottesdienst in der katholischen Kirche

- Gruft: Grabkammer

- Ampeln: Hängelampen

- Märtyrer: jemand, der sich für seine Überzeugung opfert oder Verfolgungen auf sich nimmt

- Tyrann: Gewaltherrscher, Unterdrücker

- enthaupten: köpfen

- Brunnenrünslein: Brunnenrinne

- Rinnsal: sehr kleines, sanft fliessendes Gewässer

- Gebrechen: Beschwerden

- Kleinod: Kostbarkeit, Juwel

- Aberglaube: falscher Glaube an die Wirksamkeit übernatürlicher Kräfte

Die ältesten Brunnen der Stadt waren Sodbrunnen. Der Brunnengräber grub einen Schacht und mauerte ihn aus. In der Tiefe sammelte sich das Grundwasser. An einer Welle hingen die Schöpfeimer. Drehte man das Rad an der Welle, so sank der leere Eimer in die Tiefe, während der zweite gefüllt heraufkam. Ein Dach schützte Seil und Eimer, Rad und Welle vor Schmutz und Witterung. Der erste derartige Brunnen stand am Rennweg. Einzelne Sodbrunnen waren Galgbrunnen. An einem Galgen oder Schnellbalken konnte der Schöpfeimer gehoben und gesenkt werden. Solche Galgen standen auch auf den Mühlestegen.

Schon im Jahre 1307 gab es einen laufenden Brunnen, von dem die Brunngasse ihren Namen erhalten hat. Er blieb lange Zeit der einzige Röhrenbrunnen und hiess bei den Leuten das «Zübli». In einer Brunnenstube ausserhalb der Stadt sammelte sich Quellwasser, welches durch hölzerne Röhren zum Brunnen geleitet wurde. Diese Röhren, die sogenannten «Tüchel», stellte der Brunnenmacher aus kurzen Stücken von Föhrenstämmen her, die er der Länge nach durchbohrte. Das «Zübli» gefiel den Bürgern so wohl, dass sie den Rat baten, er möge in Hottingen, Hirslanden, Fluntern und Albisrieden nach Quellen graben lassen. So entstanden allmählich über vierzig laufende Brunnen in der Stadt. Der Rat ernannte einen Brunnenmeister, der die Brunnentröge säuberte und darüber wachte, dass kein Fleisch, kein Kraut und keine Windeln darin gewaschen wurden. Er sah auch nach, ob keine Teuchel gesprungen seien. Im Teuchelschopf lag immer ein Vorrat solcher Röhren im Wasser, damit die faulen ersetzt werden konnten.

Zum Bleichen und Färben von Tuch benötigte man eine grössere Wassermenge. Eine eigenartige Schöpfeinrichtung befand sich in der Enge draussen, am See. Mit einer Schaukel wurde das Wasser aus dem See gestampft. Im Zusammenhang mit dieser Arbeit entstand wohl das Kinderliedchen:

Gigampfe, Wasser stampfe, Wasser ab de Röhre.

Büebli heb dis Müüli zue, i mag di nümme ghöre.

Mitten auf der niedern Brücke stand bis zum Jahre 1820 ein hölzernes Brunnenhäuschen. Es war mit dem Bilde der Stadtheiligen geschmückt. Aus der vordern Wand ragten vier Röhren, welche beständig frisches Wasser in einen Trog gossen. Ein mächtiges Wasserrad mit zweimal zwölf Eimern schöpfte das Wasser aus der Limmat. Der Fluss drehte es, darunter wegfliessend, langsam im Kreise. Die Eimer füllten sich, hoben das Wasser auf die Höhe der Brücke und gossen es in zwei weite Röhren. Öffnete der Brunnenmeister die Türe, so sah man im Halbdunkel, wie das Wasser aus den Röhren in einen grossen Behälter stürzte. Dieser versah auch den äussern Trog mit Wasser.

Das Brunnenhäuschen war der Lieblingsspielplatz der Kinder. In dem langen Trog liessen sie ihre Schiffchen fahren. Sie legten das Ohr an die Wand und horchten auf das geheimnisvolle Rauschen und Plätschern im Innern. Sie guckten wohl auch einmal hinein, wenn die Türe einen Augenblick offen stand und der Brunnenmeister weg war. An schönen Sommertagen schauten sie den älteren Knaben zu, wie sie die Limmat durchschwammen, auf den Fangwuhren herumstiegen und sich sogar am drehenden Rad festhielten. Dieses gefährliche Spiel musste der Rat freilich verbieten.

- Galgen: aus einem oder mehreren Pfosten und darüber liegendem Querbalken bestehendes Gerüst, an dem etwas angehängt werden kann

- Schnellbalken: Balken, der durch eine mechanische Vorrichtung am einen Ende in die Höhe emporgehoben wird

- Teuchel: hölzerne Wasserleitungsröhre

Als die Stadt noch mit Mauern eingeschlossen war, wurden die Häuser in langen Zeilen aneinandergebaut. Düstere, enge Gassen lagen zwischen den Häuserreihen. Quer zu den Gassen führten schmale, schmutzige Gräben, sogenannte Ehgräben, zur Aa hinunter. Nach der Vorschrift des Rates mussten diese mindestens so breit sein, dass ein jähriges Schwein sich darin kehren konnte. Die Hausfrauen schütteten das Abwasser aus den Fenstern in die schlammigen, übelriechenden Gräben hinunter. Kein Lichtstrahl drang dorthin. War es da verwunderlich, wenn die ansteckenden Krankheiten sich rasch verbreiteten? Kot und Kehricht vergrub man im Hinterhof. Später durfte der Unrat nicht mehr in der Stadt abgelagert oder in den See und den Stadtgraben geworfen werden. Man führte ihn hinaus zu den Kehrrichtgruben vor der Stadt. Die Schüler gaben einander das folgende Rätsel auf: «Unter Glockengeläute kommen sie in die Stadt. Männer, Frauen und Kinder bringen ihnen schweigend ihre Gaben dar und ziehen sich scheu wieder in ihre Gemächer zurück.» Damit waren die offenen, von Pferden gezogenen Kehrrichtwagen gemeint, die schon am frühen Morgen den Kehricht abholten. Mit durchdringendem Schellen riefen die Männer von der Müllabfuhr die Leute herbei. Verschlafene Gestalten brachten in allerlei schmutzigen Gefässen, Schachteln und zerlöcherten Pfannen ihre Abfälle.

Zur Reinlichkeit gehört Wasser. Wie stand es aber damit im Haushalt früherer Zeiten? Es gab noch keinen Wasserhahn in der Küche. Eimerweise musste man das Wasser vom nächsten Brunnen herbeischleppen! Nur am Samstag, wenn die Böden aufgewaschen wurden, kam der Wasserträger mit der Tanse ins Haus und füllte den grossen hölzernen Bottich in der Küche. Im Winter war das Wasserholen besonders mühsam und gefährlich.

Gefürchtet waren die Tage der grossen Wäsche, die nur zweimal im Jahr, im Frühling und im Herbst, stattfand. Die Anwohner des Rennweges benützten das öffentliche Waschhaus neben dem Rennwegtor. Es stand beim Fröschengraben, der dort gestaut war. Bald nach Neujahr wurde der Waschtag festgesetzt, Wäscherin und Wäscheträger bestellt. Dieser trug die Wäsche vom Waschhaus in das Waschschiff im Fröschengraben, wo man sie ausschwenkte. Man kann sich denken, wie viele Hemden, Bettanzüge und Leintücher sich bis zum Waschtag anhäuften! Am festgesetzten Tag musste bei schönem oder schlechtem Wetter gewaschen werden; denn am folgenden Tag war das Waschhaus bereits von einer andern Familie belegt.

- Ehgräben: Grenzgräben, Ablaufgräben zwischen zwei Häuserreihen einer Stadt

- Aa: alter Name des Flusses Limmat (häufiger Flussname)

- Unrat: Abfall, Müll

- Gemächer (Einzahl: Gemach): Zimmer, Stube

- Tanse: [auf dem Rücken zu tragendes] Gefäss aus Holz oder Metall

- Bottich: grosses, wannenartiges Gefäss

Im alten Zürich gab es nur wenige Ärzte. Das Spital zu den Predigern war eher eine Armenanstalt als ein allgemeines Krankenhaus. Wohlhabende Patienten liessen sich zu Hause pflegen. Am schlimmsten stand es um die Leute, die von einer ansteckenden Krankheit befallen waren. Sie wurden abgesondert, ja sogar aus der Stadt verbannt. So fristeten die Aussätzigen im Siechenhaus zu St. Jakob ein elendes Dasein, lebten vom Brot der barmherzigen Brüder und vom Bettel.

Die äusserlichen Gebrechen wurden durch die Scherer behandelt. Sie waren ursprünglich Haarschneider, die sich unter der Anleitung von richtigen Ärzten zu Heilkundigen herangebildet hatten. Nach einer Prüfung durch den Stadtarzt durften sie Zähne ziehen, Hühneraugen entfernen, schröpfen und auch operieren. Im Notfall sägten sie sogar Arme und Beine ab, wobei der Verletzte mit berauschenden Getränken fast eingeschläfert und von Gehilfen festgehalten wurde. Die Scherer waren anfänglich der Schmiedezunft zugeteilt, weil sie ihre Instrumente selber herstellten.

Auch die Bader, die Besitzer der Badstuben, zählte man zu den Heilkundigen. Ihre Schwitzkästen galten als vorzügliches Mittel, den Körper zu entschlacken. Ausserdem unternahmen die reichen Zürcher Familien ausgedehnte Badereisen zu den heilsamen Quellen der nähern und weitern Umgebung, nach Baden, Urdorf, Gyrenbad und nach Wengi im Knonaueramt.

Immer wieder kamen auch fahrende Heilkünstler, besonders Zahnärzte nach Zürich. Auf dem Weinplatz stellten sie eine Bühne auf. Mit lauter Stimme empfahlen sie sich dem herbeiströmenden Volk und wiesen dabei auf die an Schnüren aufgereihten Zähne. In einer öffentlichen Vorstellung bewiesen sie dann ihre Kunst. Hanswurste und Affen lockten das Publikum an, bis der Rat dies verbot.

In einer Bekanntmachung gestattete der Rat einem fahrenden Zahnkünstler seinen Beruf auszuüben:

«Es wird hiemit jedermänniglich zu wüssen getan, dass in hiesiger Stadt angelangt ist der Herr Palma, wünschend die Ehr zu geniessen, allhier seine Dienste anzubieten. Er reinigt die Zähne und macht sie weiss, wie er auch mit einer verwunderlichen Geschicklichkeit faule und angesteckte Würzen und Stücklein herauszieht. Wenn jemand ist, dem aus Mangel der Zähnen die Aussprechung der Wörter verhinderlich fallet, demselben verspricht er, dass ihm andere ganz künstlich sollen eingesetzt werden, die den Abgang der alten ganz natürlich ersetzen. Er kann auch ganz künstlich die langen Zähne kürzer machen. Er behandelt auch diejenigen, welche anfangen zu faulen oder schwarz zu werden, und die welche annoch keine Schmerzen verursacht haben. – Hiezwischen offeriert er sich und verspricht gar nichts zu empfahen für seinen Lohn, ausgenommen die Person sei mit ihm gänzlich zufrieden. Er wohnt beim Schwert auf der Bruck».

- Armenanstalt: Ort, wo arme Leute umsorgt und gepflegt werden

- Aussätzige: Personen, die an Aussatz leiden. Aussatz ist eine Infektionskrankheit, die besonders zu entstellenden Veränderungen der Haut führt

- Siechenhaus: Mittelalterliches Seuchenhospital

- Barmherzige Brüder: Männerorden innerhalb der katholischen Kirche, die vorwiegend in der Kranken- und Altenpflege tätig sind

- Gebrechen: Beschwerden

- Heilkundige: Ärzte, Mediziner

- schröpfen: Blut mit einem kleinen kugelförmigen Glasgefäss ansaugen, um die Haut besser zu durchbluten, oder das Blut durch feine Schnitte in der Haut abzusaugen

- Schwitzkasten: mit einer Öffnung für den Kopf versehener hölzerner Kasten für Schwitzbäder

- entschlacken: entgiften und reinigen

- Hanswurst: Mensch, den man nicht ernst nimmt, der sich lächerlich macht

- Bekanntmachung: Mitteilung

Erzittre Welt, ich bin die Pest,

Ich zieh durch alle Lande.

Mein Blick ist Fieber, feuerfest

Und schwarz ist mein Gewande.

Die Pest geht um in unsrer Stadt! Das schreckliche Fieber schleicht durch alle Gassen, in jedes Haus. Zu Hunderten sterben die Menschen dahin, die Tiere verenden und die Vögel fallen tot aus der Luft herab. Niemand bäckt mehr Brot, denn der Bäcker liegt mit schwarzen Beulen bedeckt neben der Backmulde. Niemand läutet die Glocken, denn der Glöckner ist begraben. Niemand will die Kranken pflegen, denn die Barmherzigkeit ist tot. Die Angst klopft an jede Türe.

Keiner weiss, woher die Pest kommt. Die Gelehrten meinen, es habe irgendwo ein grosses Erdbeben stattgefunden, dabei seien giftige Dünste aus der Erde gestiegen und hätten die Luft verpestet. Sterndeuter weisen auf die ungünstige Stellung der Planeten. Einige behaupten, die Juden hätten die Brunnen vergiftet. Die Juden werden gejagt: die Pest aber bleibt. Viele Bürger glauben, die Seuche sei eine Strafe Gottes. Um Busse zu tun, beten sie, peitschen sich, ziehen in langen Zügen von Kirche zu Kirche und singen ihr eintöniges Lied:

Nu hebent uf iuwer hende,

Dass Gott die grosse sterben wende;

Nu hebent uf iuwer arme,

Dass Gott sich über uns erbarme!

Niemand weiss, wie er sich vor der Krankheit schützen könnte. Mancher steht am Morgen gesund auf und wird am Abend zu Grabe getragen. Die ersten Anzeichen der Pest sind meist Übelkeit, Schwindel und Ohnmachten. Dann stellt sich rasch ein verzehrendes Fieber ein, ein brennender Durst quält die Befallenen und eine masslose Angst ergreift sie. An vielen Stellen des Körpers treten dunkle Blasen auf. Deshalb nennt man die Seuche den «schwarzen Tod». Selten erhebt sich ein Kranker wieder vom Lager.

Der Rat hat angeordnet, dass im Kloster Selnau ein Notspital eingerichtet werde. Die Armen der Stadt werden zum Krankendienst angehalten. Die zahlreichen Toten auf dem Friedhof des Grossmünsters werden neben der Treppe gegen das Helmhaus ohne Särge in grosse Gruben gelegt und diese mit Kalk bedeckt. Ein sicheres Mittel gegen die Pest gibt es nicht. Wohl werden Hunderte von Salben angepriesen. Viele Leute tragen kleine Behälter mit wohlriechenden Flüssigkeiten auf sich. Andere essen Knoblauch, um damit das Gift zu vertreiben. Dritte räuchern ihre Wohnung aus. Die wohlhabenden Bürger aber haben die Stadt längst verlassen.

Fleuch bald und weit vom Lande

Darin die Seuch nimmt überhande;

Lass dich nicht heimverlangen.

Die Krankheit sey wohl vergangen.

- Pest: Seuchenartig auftretende und ansteckende Krankheit mit hohem Fieber und eitrigen Entzündungen. Die Krankheit verläuft oft tödlich.

- verenden: sterben

- Barmherzigkeit: Wohltätigkeit, Herzensgüte

- Gelehrte: Wissenschaftler, Studierte

- Sterndeuter: beobachtet die Sterne und zieht daraus Schlüsse für Ereignisse auf der Erde