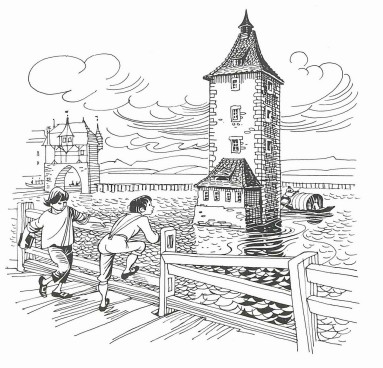

Zwischen der Münsterbrücke und der Quaibrücke ragte einst ein fester Turm mitten aus der Limmat, der Wellenberg. Die Zeit seiner Erbauung ist unbekannt. Vielleicht wurde er sogar schon von den Römern als Leuchtturm benützt. Die beiden Brücken bestanden freilich noch nicht. Anstelle der Münsterbrücke führte ein schmaler hölzerner Steg aus der Helmhaushalle hinüber zum Fraumünster.

Wie freuten sich Hannes und Kaspar, die dort täglich die Lateinschule besuchten, wenn die Bretter des Brückenbodens unter ihrem Getrampel klapperten. Ab und zu blickten sie auch zum Wellenberg hinüber. Der trutzige Turm erschien ihnen recht geheimnisvoll. Im Geschichtsunterricht hatten sie vernommen, dass als erster Gefangener Graf Hans von Rapperswil nach der Zürcher Mordnacht dort eingekerkert worden war. Auch der berühmte Bürgermeister Hans Waldmann war dort gefangen gehalten worden, bevor ihn der Scharfrichter mit seinem Schiff zur Hinrichtung abholte. Der Turm blieb vor seinem Abbruch eine Zeitlang allen Leuten zugänglich, die ihn zu besichtigen wünschten.

Natürlich fuhren die beiden Buben auch hinüber. Sie glaubten dort finstere Verliesse vorzufinden. Zu ihrer Überraschung stiegen sie auf ganz gewöhnlichen Holztreppen hinauf in helle, geweisselte Zimmer. Sie reckten ihre Köpfe aus den Fenstern und bestaunten die prächtige Aussicht auf Stadt und See. An den Wänden entdeckten sie allerlei Zeichnungen und Aufschriften, welche die Insassen in ihren unfreiwilligen Mussestunden dort angebracht hatten, vermutlich, um sich die Langeweile zu vertreiben. Die neun Gefängnisse waren auf drei Böden verteilt. Im Kellerraum des Turmes befanden sich zwei kleine Räume ohne Fenster, in denen etwas Stroh lag. Hier konnte man beinahe das Gruseln erlernen. Die Zellen waren so niedrig, dass die Gefangenen kaum aufrecht hatten sitzen können. In diesen finsteren Löchern sollen vor 1830 noch Verbrecher gelegen haben. Erleichtert traten Hannes und Kaspar wieder ans Tageslicht und fuhren im Schifflein zurück.

Am 20. August 1838 wurde die obere Brücke, die heutige Münsterbrücke mit einem fröhlichen Feste eingeweiht. Damals war der Wellenberg schon halb abgebrochen. Auf seinen Resten wurde ein prächtiges Feuerwerk abgebrannt. So grüssten sich gleichsam eine untergehende und eine neue Zeit.

- trutzig: den Eindruck von Gegenwehr, Widerstand erweckend

- geweisselt: weiss angestrichen

- Mussestunden: Zeit, in der man nicht zu arbeiten braucht

Wie jeden Abend mahnt die Feuerglocke des Grossmünsters die Hausfrauen, das Feuer auf dem offenen Herd zu löschen und die im Herdloch glimmende Asche zuzudecken.

Eine Frau an der Storchengasse unterlässt es, nach dem Feuer zu sehen. Die Gassen liegen finster und totenstill da. Nur der Wind seufzt in den Türspalten und heult in den offenen Kaminen. Ein Luftzug streicht über die ungedeckte Feuergrube. Die Asche glimmt stärker. Die Funken finden Nahrung an den Holzstücken, die noch nicht ganz verbrannt sind. Kleine Flammen züngeln auf, wachsen und lecken an den Kleidern, die zum Trocknen am Rauchfang aufgehängt sind. Sie fangen Feuer. Die Flammen ergreifen das ausgedörrte Holz des Rauchfangs, ja das Deckengebälk. Ein beissender Rauch dringt durch die Türritzen in die Nachbarräume und weckt die Schläfer. Die Hausfrau läuft in die Küche. Aber die Flammen schlagen ihr entgegen, und sie weicht zurück. Nun rennen die Hausbewohner, nur notdürftig bekleidet, auf die Gasse und schreien: «Fürio, Fürio!» Sie läuten an den Nachbarhäusern und poltern mit den Eisenringen an die Haustüren.

Jetzt wird es in den finstern Gassen lebendig. Die Nachbarn machen Licht und stürzen aus den Häusern. Sie hängen die Pechpfanne an den Haken und entzünden das Harz darin, wie es die Feuerordnung befiehlt. Auf dem Petersturm bläst der Wächter ins Feuerhorn, und die Wächter auf den andern Türmen antworten.

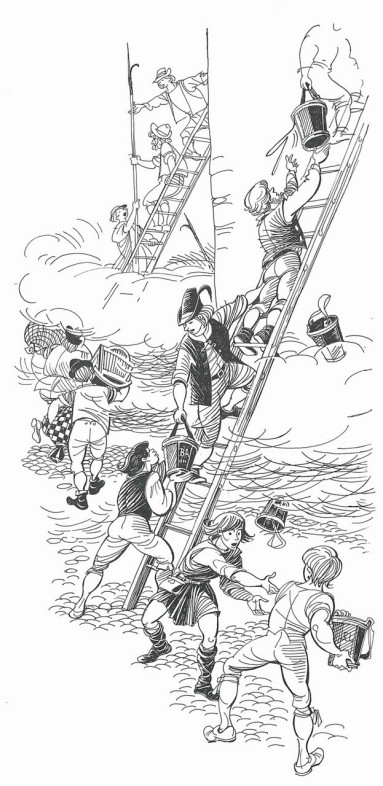

Endlich, nach langen, bangen Augenblicken, kommt die Löschmannschaft gerannt, ein jeder mit einem ledernen Feuereimer versehen. Aus den nächsten Waschküchen holt man schnell einige Standen herbei. Die einen werden nahe an das brennende Haus, die andern an die Limmat hinuntergetragen. Rasch stellen sich dazwischen alte Männer, Frauen und Mönche in zwei Linien auf.

Zwei Männer schöpfen möglichst viel Wasser aus der Limmat in die Standen. Der Nächststehende der einen Reihe füllt die Eimer und reicht sie weiter. Zimmerleute und Dachdecker haben unterdessen die Feuerleiter geholt und an das brennende Haus gestellt. Viel kostbare Zeit verstreicht, bis sie eine Scheiterbeige entfernt haben. Ein gedankenloser Nachbar hat sie unter dem Vordächlein errichtet, wo sonst nur Leitern und Feuerhaken hangen dürfen. Die gefüllten Eimer wandern unausgesetzt die Leiter hinauf, die für zwei Reihen Helfer Platz bietet. Der oberste wirft den Inhalt – es ist manchmal freilich nicht mehr viel – ins Feuer und gibt den leeren Eimer an die zweite Reihe weiter, durch die er wieder zurückwandert. Unterdessen sind die «Flöchner» in das brennende Haus gestiegen und füllen ihre Rucksäcke mit Kleidern und Wäsche. Die gefüllten Säcke tragen sie in die nahe Fraumünsterkirche und legen sie dort ab, packen sie aber nicht aus, damit der Hausrat der verschiedenen Familien nicht durcheinander gerät. Zwischen zwei Reihen bewaffneter Männer eilen sie ungestört hin und her.

Das brennende Haus ist fast ganz aus Holz gebaut. Die Mauern bestehen nur aus Fachwerk, das dem Feuer ebenfalls Nahrung bietet. Die Männer müssen schliesslich einsehen, dass Löschen unmöglich ist. Sie holen darum die Feuerhaken herbei und stossen oder reissen die Mauern ein, damit die Nachbarhäuser nicht länger gefährdet sind. Polternd stürzen Balken und Steine in die Glut. Eine Funkengarbe steigt in den Nachthimmel. Die Nachbarn haben längst ihre Fenster mit nassen Tüchern verhängt und begiessen ihre Dächer, damit die Funken, welche zwischen die Ziegel geraten sind, die Dachschindeln nicht entzünden.

Wächter bewachen die gerettete Habe. Die Tore der Stadt bleiben geschlossen. Man kann ja nie wissen, ob allerlei Gesindel die allgemeine Verwirrung zum Stehlen benutzen will. Aus demselben Grund dürfen die Gastwirte in der Stadt die Fremden während der Feuersbrunst nicht aus der Herberge lassen.

- Rauchfang: Schornstein, Kamin

- Pechpfanne: ein auf einem hohen Fuss stehender Napf aus Eisenblech, worin man Harz, Pech, Späne usw. anzündet, um einen Ort unter freiem Himmel bei Nacht zu erleuchten

- Harz: besonders aus dem Holz von Nadelbäumen austretende, zähflüssig-klebrige Absonderung von starkem Duft und weisslicher bis gelbbrauner Färbung

- Stande: Kübel, Wanne

- Zimmerleute (Einzahl: Zimmermann): Handwerker, der bei Bauten die Teile aus Holz herstellt (besonders den Dachstuhl)

- Hausrat: Gesamtheit der zu einem Haushalt gehörenden Sachen wie Möbel und Küchengeräte

- Fachwerk: Bauweise, bei der die Wände aus einem Gerippe von Balken bestehen, dessen Zwischenräume durch Mauerwerk (Ziegelsteine, Lehm) ausgefüllt sind (Riegelhaus)

- Dachschindeln: Dachziegel aus Holz

- Habe: Gesamtbesitz einer Person

- Gesindel: Gruppe von Menschen, die als asozial und verbrecherisch verachtet und abgelehnt wird

- Feuersbrunst: Brand von grösserem Ausmass