In der Haab zu Stäfa lag Hansruedi Ryffels Marktschiff zur Fahrt nach Zürich bereit. Am Ufer standen die Leute, die mitfahren wollten, Männer und Frauen. Sie hielten ein Kopfkissen unter dem Arm. Die Zarteren fröstelten in der Nachtkälte, denn es war Mitternacht. «Einsteigen!» rief jetzt Hansruedi, der Schiffsmann. Nacheinander schritten die Fahrgäste über das schmale Brett. Hansruedi leuchtete mit der Laterne und reichte den Zögernden seine raue Hand.

Alle krochen unter das Harzdach, welches den mittleren Teil des Schiffes überdeckte. Hansruedi hängte die Laterne an einem Bogen auf. Auf dem Schiffboden lagen Strohsäcke und eine schwere Wolldecke, die für alle ausreichte. Der Schiffsmann wies die Plätze an und sorgte dafür, dass zwischen den Rechtsliegenden die Füsse der Linksseitigen hübsch eingeschoben wurden. Jeder legte sich sein Kopfkissen unter. «Händ de-n-Ohre Sorg!» hiess es scherzend. Vorn im Schiff wurden noch ein halbes Dutzend Kisten, Fässer und Körbe herumgeworfen, bis sie am rechten Ort lagen, und schliesslich noch ein Kalb und zwei Schweine angebunden. «Das wird eine nette Fahrt werden», hiess es unter dem Harzdach, «wenn die die ganze Nacht grunzen und plärren.» «Dass aus dem Schlafen heute Nacht nichts wird, dafür sorgt Hansruedi schon», meinte ein Erfahrener. «Der quietscht und platscht die ganze Nacht mit seinem langen Ruder, dass es eine Art hat, und dazu knarrt das Standbrett allemal ganz erbärmlich.»

Endlich schlug Hansruedi den Deckel des Schiffkastens zu, in welchem er Briefe und Pakete versorgt hatte. Dann stiess er mit dem Stachel das Schiff ins tiefere Fahrwasser hinaus. Nun begann das eintönige Löffeln der Ruder, das fünf Stunden lang andauern sollte! Die weniger Empfindlichen schnarchten bald unter dem Harzdach, während sich die andern bei dem andauernden Ächzen der Ruderweiden ruhelos herumwälzten. Sie wollten lieber, sobald es tagte, hervorkriechen und sich neben den rudernden Hansruedi auf den Schiffkasten setzen. Auf dem linken Ufer ruhte schon die Morgensonne. Der See kräuselte sich leicht. «Ein schöner Tag heute, Hansruedi!» «Nicht übel», meinte er kurz. Er redete nicht gern, besonders wenn ihm die Pfeife auszugehen drohte. Auch spielte sich jetzt eine Art Wettrudern mit den andern Marktschiffen ab, welche vor ihm her der Stadt zu fuhren.

Schon flog die «Samichlausstud» vorbei, die beim Seefeld im untiefen Uferwasser stand. Auf einer Säule stand die Figur des heiligen Nikolaus mit einer Laterne, um den Schiffern bei Nacht den Weg zu zeigen. Die Türme der Stadt hoben sich scharf vom hellen Morgenhimmel ab, vor allem der Wellenberg, der mitten aus der Limmat ragte. «Ich glaube, wir kommen noch zu früh», brummte Hansruedi, «der Grendel ist noch geschlossen.» Wirklich, der Balken, der die Einfahrt unter dem Wassertor versperrte, lag noch auf dem Wasser. Seine eisernen Spitzen hinderten jedes Schiff, darüber zu gleiten. Die lange Pfahlreihe vom Wassertor bis zur Enge sorgte ebenfalls dafür, dass sich kein Schiff dem Ufer nähern konnte. Die wenigen Schläfer, die noch auf den Strohsäcken lagen, fanden Zeit hervorzukriechen. Der eine und andere schöpfte mit der hohlen Hand etwas Seewasser, wusch sich damit und fuhr mit dem «fünfzinkigen Strähl» ein paarmal durch den zerzausten Haarschopf. Schlag sechs Uhr liess der Grendelwart von seiner Wohnung aus den Balken, der an einer langen Kette hing, durch die Strömung öffnen. Hansruedi lenkte sein Schiff geschickt durch die nicht sehr breite Einfahrt. In wenigen Minuten stiess es an die Mauer beim Schiffländeplatz. Schnell sprang der vordere Schiffsknecht an Land und zog das Seil durch den eisernen Ring. Jedermann war froh, dass er wieder festen Boden unter den Füssen spürte und sich gehörig strecken durfte. Aus den offenen Fenstern des Gasthauses «Zum Raben» roch es schon einladend nach Kaffee und Mehlsuppe, wonach jeder einen riesigen Hunger verspürte. «Uf Widerluege, Hansruedi!», riefen sie dem Schiffsmann zu, der noch beim Ausladen dabei sein musste, «wänn fahrsch wider zrugg?» «Em halbi drü. Ich tue dänn hörnle, wänn's Zyt isch.»

- Haab: kleiner Hafen

- halbes Dutzend: sechs Stück (1 Dutzend = 12 Stück)

- Stachel: ein etwa zwei Meter langer Holzstab mit einem Griff und einer Gabel aus Metall am unteren Ende. Der Fahrer stösst sich mit dem Stachel am Grund des Flusses ab und bewegt somit das Boot vorwärts

- Wellenberg: Der Wellenbergturm war vermutlich ein Teil der frühen Stadtbefestigung der Stadt Zürich. Er stand zwischen der heutigen Münsterbrücke und der Quaibrücke auf der Höhe des Schiffländeplatzes in der Limmat und war nur mit einem Boot erreichbar. Bis 1834 war der Turm ein Gefängnis, 1837 wurde er abgebrochen

Eine alte Zürcher Sage erzählt: Zurzeit, da das Haus zum Elsasser an der Marktgasse noch ein Wirtshaus war, sass dort öfters ein loses Mägdlein am Fenster und wetzte sein spitzes Zünglein an den Vorübergehenden. Da es aber mit Vorliebe auch wallende Pilger verspottete, brach das Strafgericht des Himmels über es herein. Das Jüngferlein mit dem Lästermäulchen wurde mitten in seinem Tun am Fenster in Stein verwandelt. Zur Strafe musste es jahrhundertelang an der Strassenecke am Fenster sitzen und auf die Strasse hinab lächeln, ohne dass es auch nur ein Sterbenswörtchen hätte hervorbringen können. Das Elsasser-Mägdlein wurde von seinem Fluche erst erlöst, als die Mauern des Hauses im April 1778 eingerissen wurden.

Man könnte nun annehmen, dass der Fluch, der auf dem vorwitzigen Mädchen lastete, der Marktgasse den Beinamen «Fluchgasse» gegeben hätte. Doch die Ursache für den derben Namen waren die Schimpfreden der Fuhrleute in dem engen Durchgang. Diese war früher die Zufahrt zu der einzig befahrbaren Brücke der Stadt.

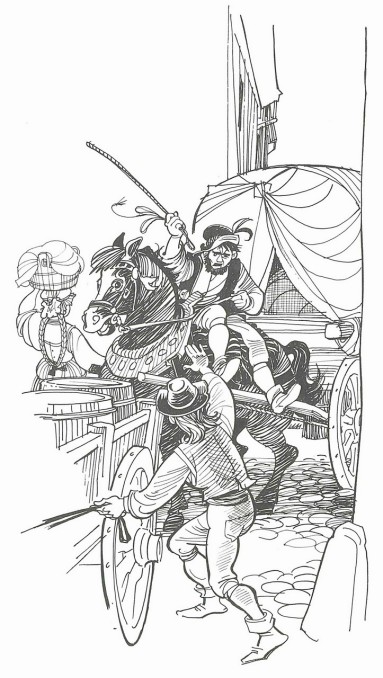

Wagen mit Kaufmannsgütern, Weinfuhrwerke und Karren aller Art fuhren vom Niederdorf und von der Münstergasse her in die Marktgasse ein und stauten sich in dem engen Durchgang auf gefährliche Weise. Da gab es denn oft ein böses Zusammentreffen, besonders wenn vom Rathause her ein Fuhrwerk entgegenkam. Deshalb richteten die Anwohner der Marktgasse folgende Eingabe an den Rat der Stadt:

«Gnädiger Herr Bürgermeister! Hochgeachte, wohledelgestrenge, fromme, vornehme, vorsichtige, hoch- und wohlweise, gnädige, liebe Herren und Väter! Die Nachbarschaft der Marktgasse ist zusammengetreten, und jeder hat dem andern seine Not geklagt, vor welch grosser Gefahr wir täglich stehen wegen der Enge des Durchgangs. Am schlimmsten ist es am Donnerstag und Freitag, namentlich aber zur Weinlese. Da stehen einem die Haare zu Berge, was für grässliche Flüche von den Fuhrleuten ausgestossen werden und wie sie einander mit den verkehrten Geisselstecken über die Köpfe schlagen, dass das Blut in die Höhe springt, also dass man die Gasse eine Fluchgasse nennen möchte. Unser gnädiger Herr Bürgermeister und lieber Landesvater Fries konnte sich schon manchmal nur mit genauer Not in ein Haus hinein flüchten, um der Gefahr zu entgehen. So wurde 1726 eine brave Bürgersfrau verkarrt und 1732 an derselben Stelle eine Dienstmagd von einem Güterfuhrwerk so elendiglich zugerichtet, dass sie zwei Tage nachher im Spital starb. Vor wenigen Wochen fiel da ein Trottbaum von einem Wagen, und hätte der liebe Gott nicht sonderlich gegaumet, so wären wohl zwanzig Mann ums Leben gekommen. Und etliche Tage nachher geriet des Chorherren Rahnen Töchterlein unter einen Wagen und konnte noch schnell durch einen Diener hervorgezogen werden, sonst wär es elendiglich umgekommen. Sagt man zu einem Fuhrmann, er solle doch vorsichtiger fahren, so bekommt man mit wüsten Worten zum Bescheid: «Wenn dein Haus auf dem Lande stünde, so müsste es fort wie meine fruchtbaren Bäume, Äcker und Wiesen, damit es eine rechte Strasse gäbe.» Wir bitten darum unsere gnädigen Herren, sie möchten die Häuser wegkaufen und abbrechen lassen. Es würde auch unserer Stadt ein grosses Ansehen geben, wenn man vom Elsasser aus das schöne Rathaus und die Brugg erblicken könnte. So wagen wir denn zu hoffen, unsere gnädigen Herren und Väter werden unsere Bitten erhören, wofür wir ihnen ein glückseliges Leben wünschen. Eure untertänigsten Bürger.»

Die Bittschrift wurde vom Rat günstig aufgenommen. Die ganze Häuserreihe gegen die Krebsgasse wurde von den Herren gekauft, mit Ausnahme eines einzigen Hauses, dessen Eigentümer es nicht abtreten wollte. Daran scheiterte der ganze Plan. So blieb denn die enge Marktgasse bis auf den heutigen Tag bestehen.

- Sage: eine ursprünglich mündlich überlieferte Erzählung über aussergewöhnliche, wunderbare Geschehnisse

- lose: frech, schamlos

- das spitze Zünglein wetzen: sich über etwas in gehässiger Weise äussern (eine spitze Zunge haben = ein freches Mundwerk haben, boshafte, verletzende Bemerkungen machen)

- wallen: in die Ferne ziehen, umherziehen, wandern, wallfahren

- Strafgericht des Himmels: Bestrafung durch Gott

- Jüngferlein (Jungfer): veraltetes Wort für unverheiratete Frau

- Lästermäulchen (Lästermaul): jemand, der schlecht oder abfällig über andere Personen spricht

- derb: grob, deftig

- Fuhrleute (Einzahl: Fuhrmann): Person, welche Waren mit einem Hand-, Pferde- oder Ochsenkarren transportierte

- Eingabe: an eine Behörde gerichtete schriftliche Bitte, Beschwerde, Gesuch

- Weinlese: Zeit, in der die Trauben für den Wein geerntet werden

- verkarrt: überfahren

- Trottbaum: Teil einer Weinpresse

- gaumen: behüten

- Chorherren: Die Chorherren leben an einer bestimmten Kirche, dem Stift, für dessen Gottesdienste sie zuständig sind

- erhören: einer Bitte nachkommen

Als das Schreiben noch als hohe Kunst galt, war ein Brief etwas sehr Seltenes. In der Regel sandten sich nur weltliche und geistliche Herren schriftliche Mitteilungen. Prächtig gekleidete Läufer und Reiter oder Mönche waren die Boten. Wollte einmal ein Bürger eine besonders wichtige Nachricht schriftlich übermitteln, so diktierte er seinen Brief in einer Schreibstube einem Schreiber. Nachher musste er seine Post wandernden Mönchen, reisenden Bekannten, fahrenden Händlern und Spielleuten, später auch Fuhrleuten anvertrauen. An vielen Orten lag der Postdienst in den Händen einzelner Familien oder Handelsgesellschaften. Erst später übernahmen einzelne Kantone das Postwesen, so auch Zürich. Im Jahre 1849 wurde der Postdienst endgültig eidgenössisch, und ein Jahr darauf erschienen die ersten schweizerischen Briefmarken.

Wie sah zur Postkutschenzeit ein Brief aus? Man steckte ihn nicht wie heute in einen Umschlag, sondern faltete ihn zusammen und verschloss ihn auf der Rückseite mit Siegellack. Auf die Vorderseite schrieb man die Adresse. Der Postbeamte vermerkte dort auch die Zustellgebühr, die der Empfänger zu bezahlen hatte.

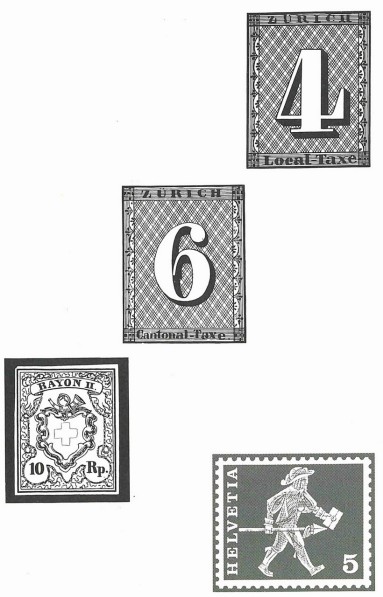

Erst im Jahre 1840 erschien das erste Postwertzeichen in England. Schon drei Jahre später klebte man auch in Zürich Marken zu vier und sechs Rappen auf die Briefe, das «Zürivieri» für den Stadtverkehr und das «Zürisächsi» für das Kantonsgebiet. Heute sind diese Marken so selten geworden, dass die Sammler und Händler hohe Summen für diese kleinen Papierchen bieten.

Ein Brief von Genf nach Zürich kostete achtundzwanzig Rappen, die der Empfänger in Zürich zu entrichten hatte. Der Absender in Genf glaubte nämlich, der Brief werde eher befördert, wenn er ihn unbezahlt verschicke. Seltsam mutet es uns an, dass ein Brief in umgekehrter Richtung, von Zürich nach Genf, mehr kostete.

Bis jetzt hatte das «Briefmaitli» die Briefe gebracht. Nach der Eröffnung des neuen Postgebäudes wurden drei Briefträger eingestellt. An fünf verschiedenen Orten der Stadt hängte man Briefkästen auf, die täglich viermal geleert wurden. So wurde der Postverkehr nach und nach verbessert.

- Spielleute (Einzahl: Spielmann): (im Mittelalter) fahrende Sänger, die Musikstücke und Lieder [und artistische Kunststücke] darbieten

- Fuhrleute (Einzahl: Fuhrmann): Person, welche Waren mit einem Hand-, Pferde- oder Ochsenkarren transportierte

- eidgenössisch: schweizerisch

- Postwertzeichen: Briefmarke

- entrichten: bezahlen

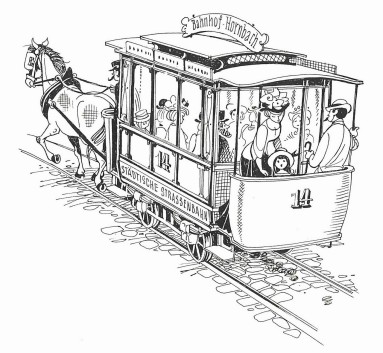

Am 5. September 1882 wurde die erste Rösslitramlinie vom Tiefenbrunnen über den Hauptbahnhof zum Paradeplatz eröffnet. Die Tramgesellschaft hatte anfänglich mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen. So verlangte zum Beispiel die Stadt, dass die Wagen überall dort anzuhalten hätten, wo Fahrgäste ein- oder auszusteigen wünschten. Die Tramgesellschaft widersetzte sich diesem Ansinnen. Man entschied sich schliesslich für feste Haltestellen. Allerdings erlaubte man den Fahrgästen, während der Fahrt bei der hintern Plattform auf- oder abzuspringen. Dies war beinahe ungefährlich, konnten doch die Schüler mit dem fahrenden Tram fröhliche Wettrennen veranstalten. Auf der vordern Plattform war das Auf- oder Abspringen verboten.

Der erste Tramunfall ereignete sich, weil ein kleiner Junge dieses Verbot missachtete. Julius, ein achtjähriger Zögling des Zürcher Waisenhauses, hatte von seiner Patin einen Zehner erhalten. Für den Batzen wollte er einmal mit dem Rösslitram fahren. Eben fuhr ihm ein Wagen vor der Nase ab. Er holte das Gefährt ein und schwang sich auf die vordere Plattform, wo der Fuhrmann und der Ablöser standen. Die beiden Männer glaubten, Julius wolle mitfahren, ohne zu zahlen. Der Fuhrmann schlug dem Knaben mit der Peitsche ein paarmal über den Handrücken, bis der Kleine die Hand öffnete und losliess. Er stürzte, und das rechte Vorderrad fuhr ihm über das linke Bein. Anderthalb Stunden später lieferte man den Verletzten ins Spital ein. Das linke Bein musste abgetrennt werden. Julius fiel in eine tiefe Ohnmacht.

Nach zwei Tagen, als die Krankenschwester die verkrampften Finger der rechten Hand öffnete, fand sie das Geld für die Rösslitramfahrt. Die Stadtpolizei hatte sofort nach dem Unfall die Einstellung des Trambetriebes verfügt. Erst nach ein paar Stunden durften die Wägelchen wieder rollen. Fuhrmann und Ablöser wurden entlassen.

Aus einem ganz andern Grunde wurde der Trambetrieb am 16. Februar 1883 auf der Bahnhofstrasse eingestellt. Die Zeitungen behaupteten nämlich, dass das Salzstreuen bei Schneefall und Frost das Absterben der Bäume an der Bahnhofstrasse verschuldet habe. Der Stadtrat untersagte hierauf das Salzen, sodass die Wagen an jenem Tag wegen starken Schneefalls nicht verkehren konnten. Erst ein Jahr später wurde das Verbot wieder aufgehoben.

Am 17. September 1900 geleitete eine grosse Menschenmenge das letzte, mit Blumen und Girlanden geschmückte Rösslitram zum Depot.

- Ansinnen: Bitte, Vorschlag, Forderung

- Zögling: jemand, der in einem Internat, Heim o. ä. erzogen wird

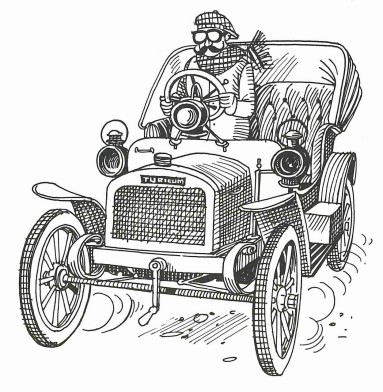

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts konnte man in den Strassen Zürichs gelegentlich einem pferdelosen, vierrädrigen Fahrzeug begegnen, das sich auf geheimnisvolle Weise fortbewegte. Die Leute nannten es Automobil. Die Zürcher sperrten vor Staunen Mund und Augen auf, schlossen sie aber sogleich wieder; denn solch ein Wagen zog eine riesige Staubfahne hinter sich her.

Zwei junge Zürcher kauften sich im Jahre 1902 ein deutsches Motorrad. Zunächst stillten sie ihren Wissensdurst, indem sie ihr Zweirad in seine Bestandteile zerlegten. Mit viel Mühe bauten sie es nachher wieder zusammen. Und siehe, der Motor lief sogar wieder!

Doch der Gedanke an ein vierrädriges Fahrzeug liess den beiden keine Ruhe. Eines Tages beschlossen sie, aus dem Motorrad ein Automobil zu basteln. In einer leer stehenden Kegelbahn entstand ein einfaches, niedriges Fahrzeug, eine Art «Seifenkiste». Ein alter Rohrsessel, dem sie die Beine gekürzt hatten, diente als Fahrersitz. An die Lehne hängten sie den Benzinbehälter. Vorne auf dem Bodenbrett war der Motor befestigt. Mit den Füssen konnte das Gefährt gelenkt werden. Die Erbauer erwarteten mit Spannung den ersten Start. Der eine setzte sich in den Rohrstuhl, der andere versuchte, mit einem Schnuraufzug den Motor in Gang zu bringen. Und wirklich, das selbstgebaute Automobil fuhr! Stolz steuerten die beiden nacheinander ihren Einsitzer durch die Strassen.

Nun wurde das Automobil weiter verbessert. Dabei erzielten die beiden so grosse Fortschritte, dass sich bald ein Fabrikant für das Fahrzeug interessierte. In einer grösseren Werkstatt arbeiteten sie nun am Probewagen weiter. Überall in der Stadt, ja sogar auf dem Ütliberg und dem Albis, konnte man das geländegängige Fahrzeug antreffen.

Nach den erfolgreichen Probefahrten wollten sie weitere Automobile herstellen und verkaufen. Unerwarteterweise fanden sich aber keine Käufer. Die Leute wünschten sich einen grösseren, breiteren Wagen mit mindestens zwei nebeneinanderliegenden Sitzplätzen. So blieb den Erbauern nichts anderes übrig, als neue Pläne zu entwerfen. Im Jahre 1904 war der erste «Turicum» fertig. Eine stillgelegte Spinnerei in Uster diente als Autofabrik. Dort wurde der stolze Zweisitzer hergestellt, dem ein grosser Erfolg beschieden war.

- Seifenkiste: selbst gebasteltes, motorloses Fahrzeug aus Holz mit vier Rädern

- Turicum: Der Name des Autos wurde in Anlehnung an die Siedlung Turicum gewählt. Diese Siedlung aus römischer Zeit lag dort, wo das Zentrum der heutigen Stadt Zürich ist