Im März 1877 beschloss der Zürcher Stadtrat, besondere Bauwerke vor ihrem Abbruch fotografisch festzuhalten. Der Grund für diese Initiative waren die einschneidenden Veränderungen im Stadtbild in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein unmittelbarer Anlass war vermutlich der Abbruch des alten Kratzquartiers beim Fraumünster.

Voraussetzung für die Dokumentation der verschwindenden Bausubstanz war eine geeignete Technik. Während die Behörden andernorts Zeichnungen anfertigen liessen, wollte der Stadtrat die damals neue Technik der Fotografie einsetzen. Der Bauvorstand sollte im Auftrag des Stadtrates eine Auswahl der zu dokumentierenden Gebäude treffen sowie die Anzahl und Formate der Fotografien bestimmen. Obwohl dieser Auftrag letztlich nicht zur Ausführung kam, wurden damit bereits 1877 die Aufgaben einer dokumentierenden Fachstelle, wie sie das Baugeschichtliche Archiv später sein würde, im Prinzip formuliert.

1893 unternahm der Substitut des Stadtschreibers einen neuen Anlauf, indem er aus eigener Initiative eine erste kleine Sammlung von Bildern der Stadt Zürich anlegte. Zusammen mit der städtischen Plansammlung entwickelte sich aus diesem Bestand die Abteilung IX des Stadtarchivs. In den ersten vier Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts schritten die organisierte dokumentarische Arbeit und die Sammlungstätigkeit innerhalb des Stadtarchivs voran. Die Verantwortlichen begannen, systematisch Fotografien zu beschaffen und sie archivgerecht zu erschliessen.

Seit 1900 verfügte das Stadtarchiv im vierten Geschoss des Stadthauses über Archivräume, in denen die Plan- und Bildersammlung untergebracht war. Zu Beginn der 1930er-Jahre konnte eine eigene Kamera sowie fotografische Laboreinrichtungen angeschafft werden. Man war nun in der Lage, dem 1877 formulierten Anspruch nachzukommen, Gebäude vor ihrem Abbruch fotografisch festzuhalten. Gleichzeitig begann das Stadtarchiv, systematisch Literatur zu einzelnen Gebäuden und allgemeinen bauhistorischen Themen zu sammeln. Ebenfalls fanden Zeichnungen und Grafiken Eingang ins Archiv.

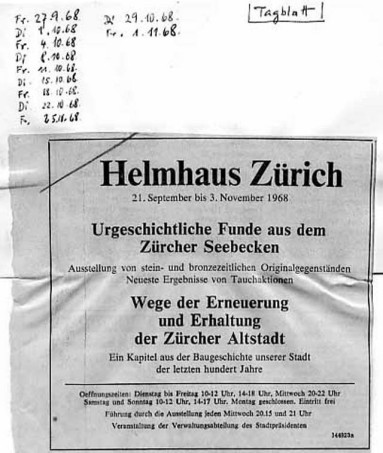

Die 1940er-Jahre waren für das heutige Baugeschichtliche Archiv in zweierlei Hinsicht von grosser Bedeutung: Erstens entschied sich die Stadt 1940 zum Kauf des Modells „Zürich um 1800“, das heute im Erdgeschoss des Hauses zum Rech steht. Dieser Ankauf erfolgte im Hinblick auf die zweite wichtige Neuerung: die Eröffnung eines Baugeschichtlichen Museums im Helmhaus. Im Februar 1943 konnte das Baugeschichtliche Museum schließlich eröffnet werden. Das Echo war enorm: In den ersten sechs Tagen besuchten 7'300 Personen die Ausstellung.

Anlässlich der Eröffnung formulierte das Museum seine Ziele: „Das neue Museum im umgebauten Helmhaus soll die bauliche Entwicklung der Stadt Zürich und darüber hinaus ihre soziologische und wirtschaftliche Struktur durch Ansichten, Pläne, statistische Schaubilder und andere geeignete Mittel zur Darstellung bringen. Es ist geplant, im zweiten Stock eine Dauerausstellung einzurichten, im ersten Stock dagegen wechselnde Ausstellungen, die einzelne Sachfragen oder Zeitabschnitte behandeln, zu unterbringen. Die erste dieser Ausstellungen wird sich mit der Entwicklung Zürichs seit der Stadtvereinigung von 1893 befassen.“

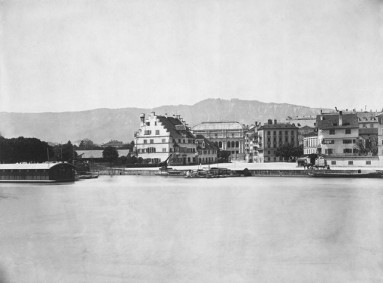

Das Publikumsinteresse und die Reaktionen der Presse stimmten die Verantwortlichen des neuen Museums zuversichtlich: «In hellen Scharen strömten die Besucher an diesen Spätwintertagen dem prächtigen neuen Museum zu. Schon der freie, luftige Ausblick auf die städtische Limmatlandschaft und die Bauwerke des alten Zürich, den man von den Fenstern der beiden Obergeschosse des Helmhauses aus geniesst, vermittelt einen erfrischenden Eindruck. Das Baugeschichtliche Museum der Stadt Zürich ist etwas Lebendiges, Aktuelles, keine Raritätensammlung altertümlicher Schaustücke.» Von dieser Lebendigkeit liessen sich in den folgenden vier Monaten über 61'000 Besucherinnen und Besucher anstecken. In den folgenden Jahren entwickelte sich das Helmhaus jedoch immer mehr zu einer allgemeinen Ausstellungsgalerie und die baugeschichtlichen Themen traten in den Hintergrund.

Die Gründung der städtischen Denkmalpflege im Jahr 1958 bedeutete für das Baugeschichtliche Museum einen Neuanfang. Der Stadtrat übertrug die Ausstellungsbetreuung dem Sekretär des Stadtpräsidenten und die Leitung des eigentlichen Archivs dem späteren Leiter des Stadtarchivs. Dem Archiv selbst teilte er einen sogenannten «Wissenschaftlichen Denkmalpfleger» zu, der später zum Stadtarchäologen wurde. Das Archiv war nun mit eigenem Personal ausgestattet: einem Archivbeamten und einem Fotografen. Eng verbunden war es mit der während der 1960er-Jahre gebildeten Arbeitsgruppe «Büro für Archäologie» Zu Beginn der 1970er-Jahre wurde ein Wechsel des Archivs mitsamt dem Büro für Archäologie vom Stadtarchiv ins Hochbauamt erwogen.

1973 kam es zur angestrebten organisatorischen Veränderung. Der Stadtrat übertrug die Leitung des Baugeschichtlichen Archivs dem Stadtarchäologen und verlegte es von der Präsidialabteilung ins Bauamt II. In dieser Konstellation bezog das Baugeschichtliche Archiv 1976 die Räume im Haus zum Rech am Neumarkt. Die Stadt hatte das Haus zum Rech eigens für das Baugeschichtliche Archiv und das Stadtarchiv erworben und umgebaut. Dank der zentralen Lage in der Altstadt und dem Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickelten sich das Baugeschichtliche Archiv und die regelmässig stattfindenden Ausstellungen im Erdgeschoss zu einem Anziehungspunkt für ein breites Publikum.

Ende der 1990er-Jahre wurde innerhalb des Hochbaudepartements neu das Amt für Städtebau gebildet. Anschließend trennte der Stadtrat im Rahmen einer Reorganisation das Baugeschichtliche Archiv vom Büro für Archäologie und gliederte es als eigenständigen Teil in den Bereich Archäologie und Denkmalpflege des Amts für Städtebau ein.

Seit 2010 ist das Archiv ein Kompetenzzentrum innerhalb des Amts für Städtebau. Heute pflegt es weiterhin intensive Arbeitsbeziehungen zu allen Abteilungen, zu denen es einst gehörte.

Als Dokumentationsstelle zur baulichen Entwicklung der Stadt Zürich bietet das Archiv seine Fotografien, Bilder, Pläne und schriftlichen Dokumentationen allen an, die an Zürichs Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft forschen, planen und bauen.