Der Unterricht findet in kleinen Klassen statt. Die Bildungsplanung orientiert sich am Lehrplan 21 und wird den individuellen Bedürfnissen der Schüler*innen angepasst. Sehbehhindertenspezifische Fachbereiche ergänzen den Lehrplan.

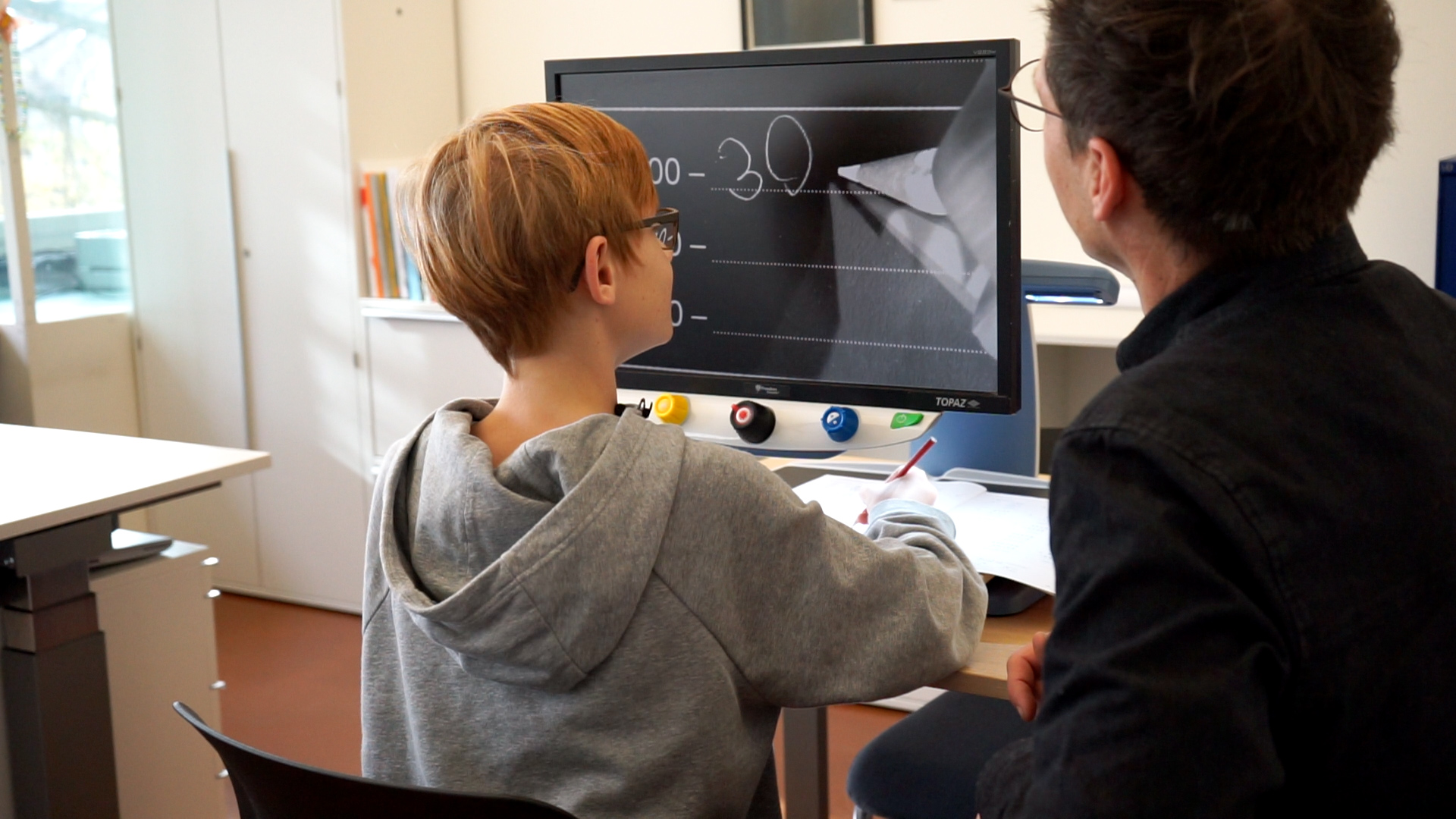

Die Schüler*innen erhalten einen Stundenplan, der auf ihre Bedürfnisse und individuelle Förderplanung abgestimmt ist. Soweit möglich und sinnvoll orientiert sich die Förderplanung am Lehrplan 21. Neben dem Unterricht gemäss Zürcher Volksschule bietet die SFS im «Fachunterricht Sehen» folgende sehbehindertenspezifische Fachbereiche an: «Orientierung und Mobilität», «Low Vision», «Lebenspraktische Fertigkeiten», «Punktschrift» und «Informations- und Kommunikationstechnologie».

Das Therapieangebot umfasst Logopädie und Psychomotorik.

Die Klassengruppen sind klein und altersdurchmischt. Den Fachunterricht und die Therapien besuchen die Schüler*innen einzeln oder in Kleingruppen.

Die Lehrpersonen erstellen für alle Schüler*innen einen individuellen Förderplan. Er basiert auf Förderdiagnostik und Beobachtungen. Die Förderziele werden festgehalten. Alle beteiligten Lehrpersonen, Therapeut*innen und Mitarbeitenden der Betreuung werden in die Förderplanung einbezogen.

Die Schüler*innen erhalten ein- bis zweimal pro Jahr einen Lernbericht, in dem die erreichten Lernziele beschrieben sind.

Schulisches Standortgespräch (SSG)

Am Schulischen Standortgespräch nehmen die Eltern, ab Oberstufenalter die Schüler*innen, die Mitarbeitenden der SFS, Schulpsycholog*innen und Behördenmitglieder teil. Es findet einmal pro Jahr zur Standortbestimmung statt. Im SSG werden fächerübergreifend Förderziele festgelegt und die geeigneten Formen der Weiterschulung besprochen.

Aus den SSG resultieren verbindliche Vereinbarungen unter den Beteiligten und Förderziele für die Schüler*innen.

Die SFS ist eine Tagessonderschule. Alle Schüler*innen besuchen die Mittagsbetreuung der SFS, wo sie verpflegt und von geschultem Personal betreut werden.

Während der Unterrichtszeiten bietet die SFS eine Schulinsel-Betreuung an, die von Sozialpädagog*innen geführt wird. Hier können die Schüler*innen an lebenspraktischen Themen arbeiten, sich ausruhen, handelnd lernen, spielen und mit Unterstützung Herausforderungen im sozialen Bereich bewältigen.

Nach dem Unterricht und am Mittwochnachmittag steht ein Betreuungsangebot bis 18.00 Uhr zur Verfügung. Das Betreuungsangebot ist freiwillig und kostenpflichtig.

Logopädie

Die Logopädin ist zuständig für Abklärung, Beratung und Therapie bei Kindern und Jugendlichen im Schulalter, also vom Kindergarten bis zur Oberstufe. Sie bietet Unterstützung an bei Auffälligkeiten in der mündlichen oder schriftlichen Sprache, im Redefluss, in der Stimme, im Stimmklang oder beim Schlucken.

Mehr Informationen zu Logopädie

Psychomotorik

Die Psychomotoriktherapeutin bietet den Schüler*innen die Möglichkeit, eigene Körperwahrnehmungserfahrungen zu machen. Gerade bei Kindern werden Lernprozesse in erster Linie durch das eigene Tun in Gang gesetzt. Dabei werden alle Sinne angesprochen und aktiviert. Im Mittelpunkt steht das Erleben des Kindes.

Mehr Informationen zu Psychomotorik

Eltern/Erziehungsberechtigte

Die Zusammenarbeit zwischen den Eltern / Sorgeberechtigten und der SFS ist ein wichtiger Bestandteil der Förderung. Es findet regelmässiger Austausch statt. An den Schulischen Standortgesprächen (SSG) werden gemeinsame Förderziele festgelegt und die weitere Schulung besprochen.

Schulbesuche sind nach Anmeldung jederzeit möglich.

In der Sekundarstufe beginnt die Berufsvorbereitung. Es wird das Schulfach Berufsorientierung angeboten. Die Klassenlehrpersonen besprechen mit den Eltern und Schüler*innen sowie der IV-Berufsberatung, welche weiterführenden Schulen oder Ausbildungsmöglichkeiten in Frage kommen. Für eine intensivere Auseinandersetzung mit der Berufswahl wird die Viventa15plus als Anschlusslösung an die obligatorische Schulzeit empfohlen.

Die Schüler*innen kommen entweder mit dem Taxi oder mit Öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖV) zur Schule. Das Schulwegtraining mit den ÖV kann ein Bestandteil des Unterrichts «Orientierung und Mobilität» sein.