Die Stadt erprobt ein Ideal als urbane Wirklichkeit. Sie erprobt, wie sie Quartiere beruhigen kann, indem sie den Verkehr um sie herumführt. So dass die Menschen die Sonne im Café an der Ecke geniessen und die Kinder auf sicheren Wegen zur Schule gehen können, dass sie Bäcker, Quartierladen und vielleicht auch einen Markt zu Fuss erreichen. In einem solchen Quartier kommen Passantinnen oder Skateboarder gut aneinander vorbei; das Quartier ist barrierefrei. Lieferwagen und Rettungskräfte haben Zugang, wie auch Taxis und Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

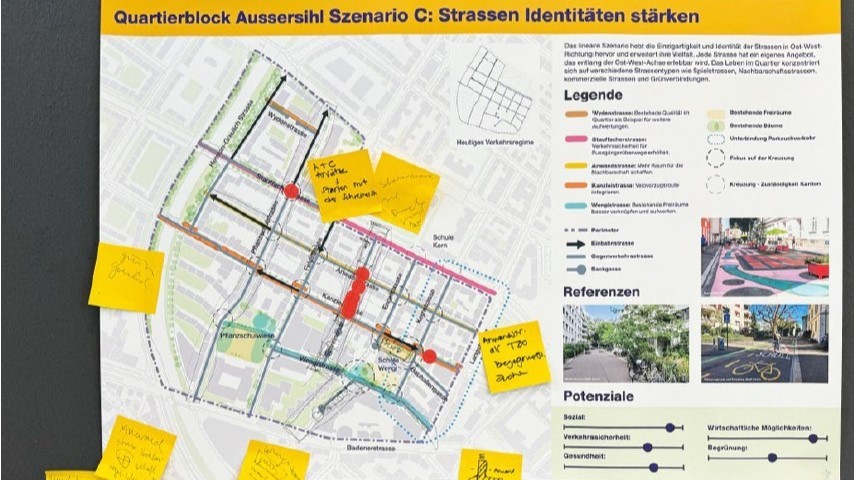

Die Stadt sucht nun nach Lösungen, wie sie dieses Ideal verwirklichen kann. Das Tiefbauamt erarbeitet zurzeit vier Pilotprojekte, um sogenannte Quartierblöcke zu realisieren. In Aussersihl, Unterstrass, Riesbach sowie in Seebach werden erste Konzepte erstellt. Hier wird erforscht und mit flexiblen Massnahmen umgesetzt, was es bedeutet, im Zug der wachsenden Stadt und des Klimawandels den Verkehr in Quartieren einzugrenzen und sie auf diese Weise zu beruhigen.

Der Strassenraum wird umverteilt

Der Kommunale Richtplan Verkehr und ein Postulat zur Einführung von mindestens zwei Quartierblöcken in Zürich bereiten dafür den Boden. Quartierblöcke leisten zudem einen wichtigen Beitrag zur Strategie «Stadtraum und Mobilität 2040», die den Strassenraum umverteilen will, um die Lebensqualität zu steigern.

In Zürich gibt es bereits Plätze, bei denen wie bei den Quartierblöcken der Stadtverkehr nicht mitten durch sie hindurch, sondern um ihn herum geführt wird. Das sind der Röntgenplatz, der Brupbacherplatz und der Röschibachplatz. Hier sind Räume und Marktplätze geschaffen und die Aufenthaltsqualität verbessert worden.

Superblocks stehen den Zürcher Quartierblöcken Modell. Die Superilles, wie die Superinseln von Barcelona auf Katalanisch heissen, gelten als vielversprechender Ansatz der Stadtentwicklung. Ihre Geschichte gründet im Barcelona des 19. Jahrhunderts, wo Stadtplaner Ildefons Cerdà eine rasterförmige Struktur entwarf, die dem heutigen Stadtteil Eixample entspricht. Blockartige Gebäude mit abgeschrägten Ecken und Innenhöfen liessen Licht herein, brachten Weite und schufen Raum für öffentliche Plätze und dichte Begrünung im Innern der Blöcke.

In diesem Muster entwarf der Stadtökologe Salvador Rueda in den 2000er Jahren den Superblock. Denn die Stadt, so sagte er einmal, sei «das gemeinsame Haus der Bürger», nicht der Maschinen und Autos. Er fasst neun Blöcke zusammen, im Inneren dieser neuen Gevierte entstehen Fussgängerzonen und Grünräume. Aus Kreuzungen werden Plätze, während der Verkehr über die Aussenachsen fährt.

Die Superilles in Barcelona, die zur weltweiten Vorlage für verkehrsberuhigte Nachbarschaften wurden.

Verkehrsberuhigte Nachbarschaften, die sich aus dem Vorbild von Barcelona ableiten, sind in vielen Städten auch mit nicht rasterförmig angelegter Strassenführung bereits realisiert. Die Merkmale des Superblocks werden den je spezifischen Bedingungen angepasst, etwa in den Piazze aperte von Mailand und den Kiezblocks in Berlin.

Auch die Kiezblocks gelten als europäische Vorreiter. Eine Zürcher Delegation hat sie vergangenen Herbst besucht, um Erfahrungen mit den Berliner Verantwortlichen auszutauschen und zu prüfen, ob sich die Kiezblocks auf Zürcher Verhältnisse anwenden lassen. Dazu ist Zürich eine temporäre Stadtkooperation mit Berlin eingegangen. Die Aussenbeziehungen der Stadtentwicklung Zürich haben den Austausch für die inhaltlich zuständigen Dienstabteilungen organisiert.

Das Zürcher Interesse in Berlin galt insbesondere der Verkehrsführung mit sogenannten «Modalfiltern» – in Berlin häufig Poller –, die Verkehrsmittel filtern und etwa nur Velos, aber keine Autos in die Quartiere lassen. Weiteres Augenmerk galt dem Gewerbe und dessen Rolle in der Planung sowie der Aufwertung des Wohnumfelds.

Am deutlichsten zeigt sich, wie wichtig die Mitwirkung der Bevölkerung ist. Denn ein Kiezblock entsteht bottom up, aus Initiativen der Menschen im Quartier. Mit 1000 Unterschriften können Initiativen eingereicht werden, die der Berliner Senat prüft. Von 72 eingereichten Kiezblockinitiativen sind derzeit 36 beschlossen und 6 teilweise realisiert.

Zu den Erkenntnissen für Zürich gehören, dass Superblocks den motorisierten Individualverkehr nicht nur umleiten, sondern ihn reduzieren, da sich das Mobilitätsverhalten der Menschen ändert. Die Eindrücke aus den Kiezblocks bestätigen, dass die anhaltende Initiative und Energie der Bewohner*innen auch langfristig die treibenden Kräfte sind.

Ein Superblock schafft räumliche Weite, mehr Quartierleben und Ruhe. Gleichzeitig kommen sich Menschen und Nachbarschaften näher. Man trifft sich öfter und belebt gemeinsam die gewonnenen Plätze im öffentlichen Raum. Darüber kann es unterschiedliche Vorstellungen geben: Wie «mediterran» zum Beispiel soll es in Städten weit weg vom Mittelmeer zugehen?

Bevölkerung und Gewerbe sollen mitgestalten

«Wir haben gesehen: Man kann bereits mit einfachen Mitteln einen Kiezblock schaffen. Nur wie gestaltet man ihn jenseits von Pollern aus? Und welche Auswirkungen hat er zum Beispiel auf das Gewerbe?» sagt Günther Arber, Bereichsleiter bei der Stadtentwicklung, der in Berlin dabei war. Nicola Kugelmeier, Projektleiterin beim für das Pilotprojekt federführenden Tiefbauamt, nennt die Beteilung der Quartierbewohner*innen und des Gewerbes zentral für den Erfolg von Quartierblöcken. Deshalb spielt in ihren Augen die Kommunikation die Hauptrolle. «Das wichtigste Wort heisst Ko-Kreation», sagt sie: die gemeinsame Ausgestaltung.

Auch in Zürich gilt die Initiative der Menschen im Quartier als Initialzündung. «Wir machen nur, was einem Bedürfnis der Quartierbevölkerung entspricht», so Nicola Kugelmeier. Obschon von der Stadt festgelegt, funktionierten Zürcher Quartierblöcke auch bottom up. Zur umsichtigen Kommunikation gehöre es, die Erwartungen mit einzubeziehen – eine weitere Erkenntnis aus Berlin. Fragen wie «Was kommt auf mich zu?», «Was wird sich verändern?» müssten angesprochen und beantwortet sein. «Sonst scheitert man», meint die Projektleiterin. Die Ko-Kreation gelingt, wenn sich wie im Kiezblock auch in Zürich Trägerschaften bilden. So könnten sich die Stadt und der Quartierblock die Rollen aufteilen.

Für ihre Aufarbeitung der Grundlagen haben das Tiefbauamt sowie die begleitenden Planer*innen auch in Hamburg und Mailand die Bedingungen für Quartierblöcke studiert. Dank diesem Fachaustauch könnten Methoden und Massnahmen auch auf Zürich übertragen werden. «Aber wir brauchen eine zürichspezifische Lösung», sagt Projektleiterin Nicola Kugelmeier.

Gebaut wird noch nicht, aber signalisierte Einbahnstrassen sind möglich

Bis heute haben sich bereits Echogruppen zusammengefunden und über zürichspezifische Quartierblocks diskutiert. Zu diesen Anlässen hat das Tiefbauamt Interessengruppen wie Verkehrs-, Kinder-, Jugend- und Seniorenorganisationen eingeladen, sowie das Gewerbe und Personen aus dem Quartier, die sich bei der Stadt gemeldet haben.

Die Öffentlichkeit wurde zudem in Forumsveranstaltungen zur Mitwirkung eingeladen, an denen Bedürfnisse formuliert und entgegengenommen, mögliche Szenarien vorgestellt und Fragen sowie Bedenken aufgenommen wurden. Die Rückmeldungen der Bevölkerung fliessen in die Umsetzung ein.

Im März folgt das Umsetzungskonzept. Gebaut wird noch nicht, aber flexible Elemente sowie die Anpassung des Verkehrs mit Signalen zum Beispiel für Einbahnstrassen sind möglich. Aus den Erfahrungen mit den vier Pilotprojekten wird das Konzept Quartierblöcke weiterentwickelt und kann gegebenenfalls in weiteren Stadtgebieten umgesetzt werden.