Die Seeufer in der Stadt Zürich sind zu einem Grossteil nicht natürlich, sondern durch Aufschüttungen künstlich erweitert. Auch Uferbauten wie Hafen- oder Freizeitanlagen bedeuten Einschnitte in die Natur. Die daraus entstandenen ökologischen Defizite sollen ausgeglichen werden. Mit Aufschüttungen unter der Wasseroberfläche sowie Massnahmen am Seeufer will das Tiefbauamt neue Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt schaffen und seltene sowie bedrohte Arten besser schützen.

Seit dem 18. Jahrhundert wurden immer mehr Teile der Ufer des Zürichsees zur Landgewinnung aufgeschüttet. Deswegen fehlen weiche Übergangszonen zwischen Land- und Wasserlebensräumen mit natürlichen Vegetationen fast vollständig. Mehr dazu erfahren Sie auf dieser Seite im Kapitel über die Geschichte der Zürcher Seeufer.

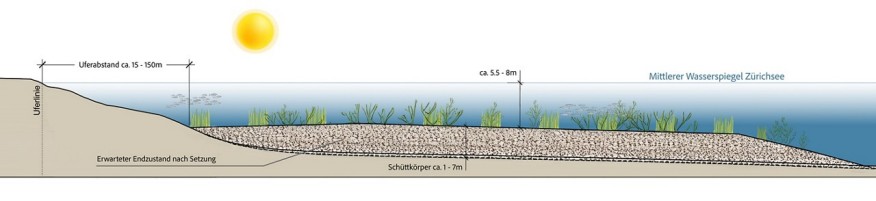

Damit heimische und standortgerechte Wasserpflanzen gedeihen können, sollen sogenannte Flachwasserzonen geschaffen werden. Diese sind ökologisch wertvoll, da genug Sonnenlicht für die Wasserpflanzen vorhanden ist und so auch Lebensräume für Fische und andere Wasserlebewesen entstehen.

Schüttmaterial von Baustelle

Für die Seeschüttungen soll das Aushubmaterial von SBB-Grossprojekten wie beispielsweise dem Ausbau des Bahnhofs Stadelhofen verwendet werden. Dies stellt eine ressourcenschonende und wirtschaftliche Lösung dar, da wesentliche Kosten zur Beschaffung von Schüttmaterial gespart und lange Transportwege vermieden werden können.

Nicht nur mit Seeschüttungen unter der Wasseroberfläche, sondern auch die Seeufer will das Tiefbauamt ökologisch aufwerten. Mit verschiedenen Massnahmen soll die Vegetation gefördert werden. Uferbereiche sollen abgeflacht, Totholz in Flachwasserzonen eingebracht, Schilf gepflanzt und standortgerechte Ufervegetationen angesiedelt werden, um die Ufer zu renaturieren.

Eine Uferabflachung soll durch den Rückbau harter Uferlinien und die Gestaltung flacher Übergänge neue Lebensräume schaffen. In ufernahen, ökologisch wertvollen Flachwasserzonen finden Fische, aber auch Kleintiere wie Schnecken und Muscheln eine geeignete Lebensgrundlage.

Totholz in Gewässern bietet Fischen und anderen im Wasser lebenden Tieren einen wertvollen Lebensraum. Im Zürcher Seebecken gibt es aufgrund des hohen Verbauungsgrades kaum Totholz, da es fast keine bewaldeten Abschnitte gibt. Indem Äste und Stämme gezielt in Flachwasserzonen eingebracht werden, können neue Lebensräume geschaffen werden.

Neue Schilfbestände sollen an geeigneten, wenig genutzten Uferabschnitten gepflanzt werden. Schilf bietet Schutz, Rückzugsmöglichkeiten, Brut- und Laichplätze und eine Nahrungsgrundlage für viele Arten.

Ein natürliches Ufer verläuft in der Regel weder geradlinig noch weist es eine einheitliche Beschaffenheit auf.

Eine strukturreiche Ufergestaltung mit Buhnen, Buchten oder seitlichen Stützelementen, die quer zur Uferlinie eingebaut werden, kann die Wellenenergie an der Brandung dämpfen und zugleich vielfältige Lebensräume mit Verstecken schaffen, von denen zahlreiche Tierarten profitieren.

Am Zürcher Seebecken besteht die vorhandene Vegetation grösstenteils aus gepflegten Parkanlagen.

Eine natürliche Ufervegetation hingegen verbindet die Lebensräume von Wasser und Land.

Neue Uferbepflanzungen können zur Stabilisierung des Ufers beitragen und gleichzeitig wertvollen Lebensraum für Vögel, Amphibien und andere Kleintiere schaffen.

Mit den Seeschüttungen und Uferaufwertungsmassnahmen sollen entstandene ökologische Defizite ausgeglichen werden. Die Ufer des Zürcher Seebeckens wurden in den letzten zweihundert Jahren stark verändert. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurden die Seeufer in mehreren Etappen zur Landgewinnung aufgefüllt. Deswegen fehlen weiche Übergangszonen zwischen Land- und Wasserlebensräumen mit natürlichen Vegetationen fast vollständig. Standortgerechte Ufervegetation ist nur noch fragmentarisch erhalten. Grössere, noch nicht durch den Menschen zugeschüttete Flachwasserzonen finden sich nur noch am linken Seeufer, am rechten Ufer fehlen sie vollständig.

Das neu gewonnene, sogenannte Konzessionsland wurde für grosszügige öffentliche Promenaden, Park- und Hafenanlagen genutzt, die heute zum Teil von grosser denkmalpflegerischer Bedeutung sind. Das Seebecken der Stadt Zürich zeichnet sich durch eine ausgesprochen hohe Dichte an verschiedenen Nutzungen aus.

Landgewinnung 1850 bis heute

Der Bildvergleich lässt das Ausmass der Landgewinnung erkennen. Die Bilder wurden mit «Zürich 4D» erstellt.

Insbesondere das linke Seeufer (Enge, Wollishofen) wurde sehr stark aufgefüllt. Auch wo heute das Arboretum, bekannt als Rentenwiese, liegt, war früher noch Wasser.

Historische Bilder aus dem Baugeschichtlichen Archiv zeigen, dass die Standorte des heutigen Opernhaus mit Sechseläutenplatz und das Arboretum einst noch unter Wasser lagen.

Die ökologischen Ersatzmassnahmen ermöglichen den Weiterbetrieb von städtischen Uferbauten. Damit bestehende Hafenanlagen, Schiffstege, Badeanlagen oder Restaurantplattformen im Zürichsee auch in Zukunft weiterbetrieben werden dürfen, brauchen sie eine erneuerte Konzession. Diese wird jedoch nur erteilt, wenn die ökologischen Nachteile, die durch die Anlagen entstehen, im Wasser ausgeglichen werden. Falls kein Ausgleich möglich ist, müssten die Anlagen entfernt und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden.

Ende 2026 laufen die Konzessionen von sechs Hafenanlagen aus. Für eine Verlängerung muss die Stadt beim kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) ein genehmigungsfähiges Projekt mit den vorgesehenen ökologischen Ersatzmassnahmen einreichen.

Rahmenkredit und nächste Schritte

Die ökologischen Ersatzmassnahmen sollen etappenweise über einen Zeitraum von knapp 15 Jahren umgesetzt werden. Die Stadt hat einen Rahmenkredit vorgeschlagen, sodass sie ein Gesamtprojekt umsetzen kann, das sowohl die Anlagen mit bald auslaufender Konzession als auch alle weiteren bestehenden Anlagen berücksichtigt. Als nächstes entscheidet der Gemeinderat, ob den Stimmberechtigten eine Abstimmung über den Rahmenkredit vorgelegt wird.