Boxen

Leichtkontakt-Boxen im Sportunterricht

Mädchen sind in bestimmten Sportarten nach wie vor untervertreten. Die Gründe sind vielfältig und reichen von gesellschaftlichen Normvorstellungen über knappe Ressourcen bis zu Diskriminierungen. Mädchenförderung ist in gewissen Sportarten deshalb nach wie vor sinnvoll. Langfristiges Ziel ist es, dass alle Kinder und Jugendlichen beim Sporttreiben ihren Interessen und Neigungen folgen können – und nicht strukturelle Gründe leitend sind.

Es gibt immer noch gefestigte Vorstellungen darüber, welche sportlichen Aktivitäten für Mädchen oder Knaben «passend» sind. Sportarten wie Fussball, Eishockey oder Boxen werden oftmals als «männlicher» wahrgenommen, während Tanz oder Gymnastik häufig als «weiblicher» gelten. Auch dass sportliche Leistung und sportlicher Ehrgeiz an sich eher «männlich» sind, entspricht nach wie vor gesellschaftlichen Vorstellungen.

Solche gesellschaftlichen Normvorstellungen können dazu führen, dass Mädchen weniger ermutigt werden, bestimmte Sportarten auszuüben oder überhaupt Sport zu treiben. Dies ist mit ein Grund, dass in bestimmten Sportarten erfolgreiche, medial präsente und bekannte Athletinnen im Vergleich zu männlichen Athleten untervertreten sind. Fehlende Vorbilder, mit denen sich Mädchen identifizieren können, schwächen wiederum deren Motivation, sich für Sport oder eine bestimmte Sportart zu begeistern.

Sport für Mädchen ist oft schlechter ausgestattet als Sport für Knaben: Finanzielle Mittel, Trainings- und Unterstützungsangebote oder der Zugang zu Sportstätten sind in bestimmten Sportarten nach wie vor ungleich verteilt zwischen Mädchen und Jungen. Das gilt auch für den professionellen Sport, wo – verstärkt durch die ungleiche Medienpräsenz – Sponsorings, Preisgelder und Fördermittel bei Frauen häufig geringer ausfallen. Das hat Folgen nicht nur für die Karrieren von Spitzensportlerinnen, sondern auch für die Mädchenförderung im Nachwuchssport.

Mädchen und Frauen sind im Sport oftmals mit einer Reduktion auf ihr Aussehen oder einer Sexualisierung ihrer Körper konfrontiert. Ausdruck davon ist nicht zuletzt der Umstand, dass Sportarten wie Gymnastik oder Tanz als typisch «weibliche» Sportarten gelten. Diese sexualisierte Wahrnehmung – damit verbunden Diskriminierung, unangemessenes Verhalten und die Gefahr von Übergriffen – kann Mädchen davon abhalten, Sport zu treiben.

Mädchen können psychologische Barrieren aufbauen, die sie vom Sport oder von gewissen Sportarten abhalten. Dies ist zumeist strukturell bedingt – zum Beispiel aus Angst, gesellschaftlichen Erwartungen nicht zu entsprechen oder aufgrund der körperlichen Voraussetzungen im Sport weniger gut zu sein als Knaben. Wie wichtig Training, Technik und mentale Stärke sind, wird Mädchen dabei oft zu wenig bewusst gemacht.

Herkunftsbedingt kann es gesellschaftlichen oder familiären Widerstand geben, wenn Mädchen Sport treiben oder bestimmte Sportarten ausüben möchten. Dies besonders in Sportarten, die athletisch herausfordernd sind und nicht als typisch «weiblich» gelten. Der Widerstand kann sozial oder kulturell bedingt sein – etwa durch ein konservativ geprägtes Umfeld oder bestimmte Wertvorstellungen innerhalb einer Familie. Erziehungsberechtigte, Familienangehörige und weitere Bezugspersonen können diesbezüglich grossen Einfluss auf Mädchen haben.

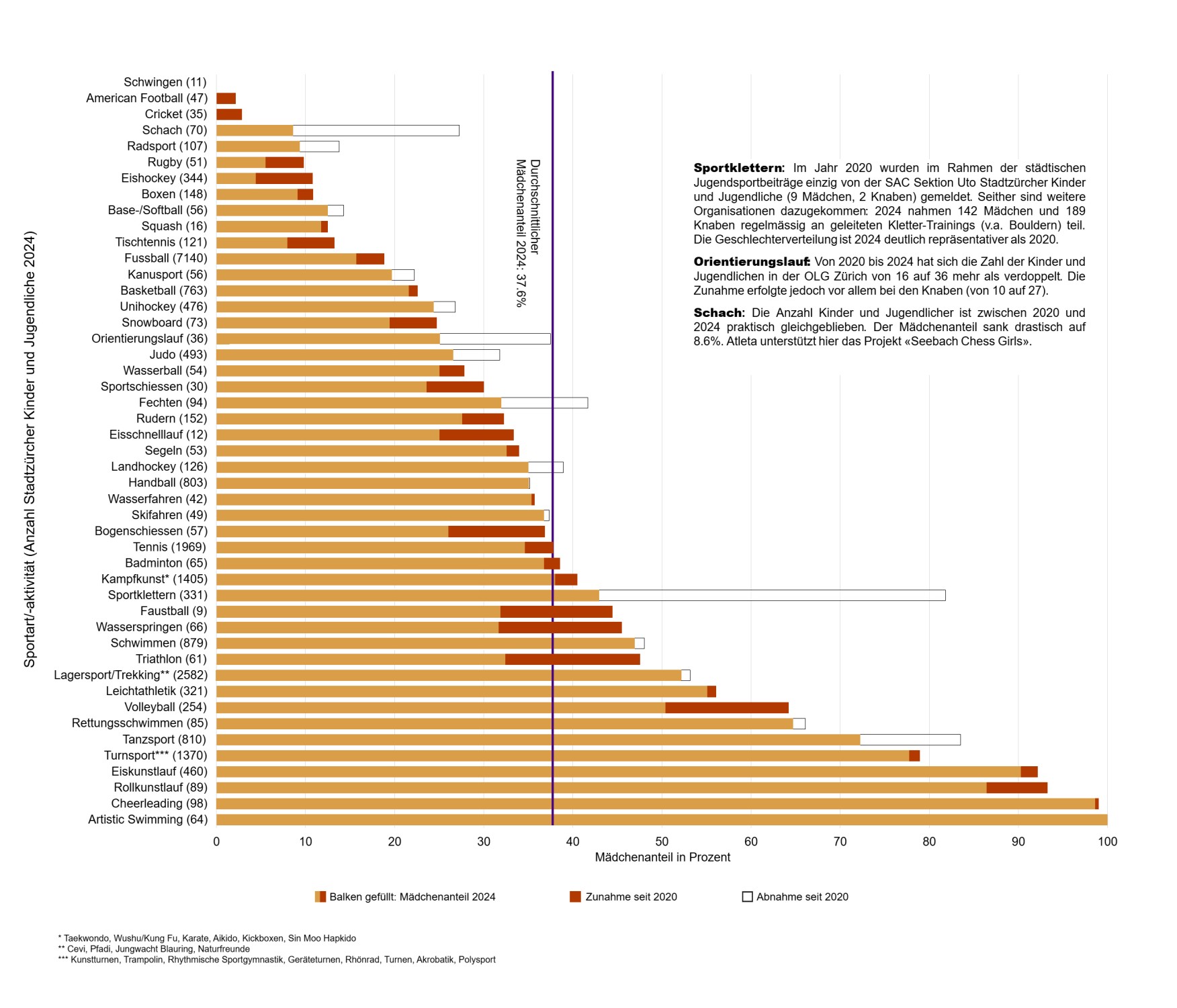

Mit dem Programm «Atleta» soll der Mädchenanteil im städtischen Vereinssport erhöht werden. Und zwar vor allem in Sportarten, in denen dieser gering ist. Die aktuelle Übersicht über den städtischen Vereinssport zeigt die jeweiligen Mädchenanteile und deren Entwicklung von 2020 bis 2024 und macht die teils grossen Unterschiede zwischen den Sportarten deutlich.

Hier setzt «Atleta» an. In verschiedenen Teilprojekten werden Initiativen und Aktivitäten geplant und durchgeführt, die alle zum Ziel haben, mehr Mädchen für die betroffenen Sportarten zu begeistern. Sei es, indem die entsprechenden Sportangebote für Mädchen attraktiver gestaltet und spezifischere Sportinfrastrukturen bereitgestellt werden. Sei es, indem Rollenbilder herausgefordert und zwischen Vereinssport und Familie Brücken geschlagen werden. Oder indem Lehrpersonen, Trainer*innen und Funktionär*innen in ihrer Aus- und Weiterbildung für das Thema sensibilisiert werden.

Das Programm startete im Herbst 2020 als Projekt und wurde im 2024 in ein Programm überführt. Die daraus hervorgegangenen Initiativen und Aktivitäten sollen sich bestmöglich verstetigen und damit eine langfristige Wirkung entfalten.

Die Vision von «Atleta» ist es, dass es keine separate Mädchenförderung im Sport mehr braucht und jedes Kind, egal welchen Geschlechts, diejenigen Sportarten ausüben kann, die es möchte.

Der Gemeinderat hat im Mai 2020 beschlossen, ab 2020 jährlich 100’000 Franken spezifisch für Massnahmen einzusetzen, die den Mädchenanteil im Jugendsport erhöhen – insbesondere in Sportarten, in denen dieser Anteil gering ist.

Das Programm «Atleta» knüpft an den Gleichstellungsplan 2019–2022 der Stadt Zürich an. Fokussiert werden insbesondere Ziel 5 (Kompetenzen zur Geschlechtergleichstellung im schulischen und ausserschulischen Bereich fördern), Ziel 11 (gleichberechtigten Zugang zu Dienstleistungen, Angeboten und Infrastruktur für alle Geschlechter verbessern, Sichtbarkeit aller Geschlechter erhöhen) und Ziel 13 (Gleichstellung im Sport- und Freizeitbereich verbessern).

Im Rahmen der UEFA Women's EURO 2025 stehen für die Jahre 2024 und 2025 zusätzliche Gelder zur Verfügung. Mit Begleitmassnahmen soll die Mädchen- und Frauenförderung im Fussball und im übrigen Sport der Frauen und Mädchen vorangetrieben werden. Mehr Infos zu den einzelnen Projekten werden auf hergame.ch/weuro2025 kommuniziert.

«Atleta» und dessen Teilprojekte werden im Auftrag des Sportamts der Stadt Zürich durchgeführt. Geleitet wird das Programm von Rebekka Rohrer. Sie ist Sportlehrerin im Schulhaus Döltschi in Zürich und verfügt über einen Bachelor in Soziologie. Unterstützt wird Rebekka Rohrer von Cornel Borter, Bereichsleiter Sportförderung beim Sportamt der Stadt Zürich, Marianne Meier, Senior Researcher und Dozentin am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bern, und Mirija Weber, Projekt- und Kommunikationsberaterin.

Als Inputgeberin und Soundingboard wirkt eine Begleitgruppe, die sich aus Verbands- und Vereinsvertretenden sowie programmspezifischen Expert*innen zusammensetzt. In verschiedenen Teilprojekten wird das übergeordnete Programmziel konkretisiert und entsprechende Massnahmen entwickelt und umgesetzt.